連載:少子化ニッポンに必要な本物の「性」の知識

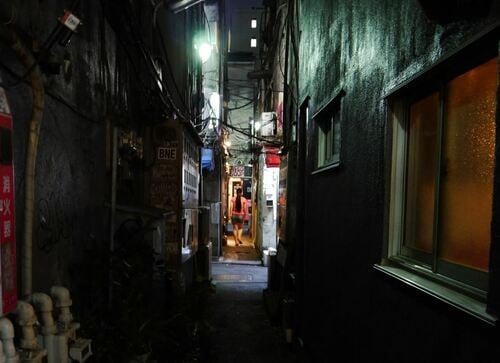

ファッションヘルスやホストクラブなどが集中する東洋最大の歓楽街・新宿歌舞伎町(写真は筆者撮影、以下同)

ファッションヘルスやホストクラブなどが集中する東洋最大の歓楽街・新宿歌舞伎町(写真は筆者撮影、以下同)

歌舞伎町という名前の由来

新宿を象徴する繁華街、歌舞伎町。

戦前には歌舞伎町という名称ではなく、かつては、大久保の名の由来となる「窪地」の湿地帯だった。

現在の歌舞伎町は角筈(つのはず)町と呼ばれ、森があり、池があり、蟹川という川が、現在の歌舞伎町1丁目と2丁目の境の花道通りを流れていた。

いわゆる山の手の静かな高級住宅街で、多くの著名人がこの地域に住んでいた。

1945年(昭和20年)3月10日、東京大空襲によって、新宿は一面焼け野原と化す。

戦後の復興計画の一環として、角筈北町会の町会長だった鈴木喜兵衛が、歌舞伎劇場を中心に、復興計画を東京都に提案。

角筈1丁目の北半分とその北に隣接する東大久保3丁目の一部を併合し「歌舞伎劇場ができる」との計画から、「歌舞伎町」と名付けられた。

だが、資金調達の困難や政府の都市計画の変更により、歌舞伎劇場は結局、建設されなかった。

戦後の焼け野原となった新宿西口近辺(JR山手線に沿って西口から青梅街道に向かった一帯)に、戸板で区切った各店で、進駐軍から流れた牛や豚のモツ等を扱う店が出現。

それが現在の「思い出横丁」となり、いまでも店舗と店舗の壁が戸板一枚で区切ったような造りとなっている。

戦後の面影を残す木造長屋の酒横丁・ゴールデン街はもともと非合法の売春を行なうエリア(青線地帯)で建物の2階で娼婦が客をとっていた。

1970(昭和45)年前後くらいから、作家、詩人など文壇関係者から、演劇、マスコミなどの文化人が集うようになり、その風情は今に引き継がれている。

歌舞伎劇場は建設されなかったが、歌舞伎町は戦後、映画館や演芸場などが開業、娯楽の中心地へとして発展。

また、カフェやナイトクラブが集まり、歓楽街としての色合いが強まる。

戦後の焼け野原となった西口近辺に、進駐軍から流れた牛や豚のモツなどを扱う店等が出現。それが「思い出横町」のルーツとなり、いまも、そうした店が軒を連ねる

戦後の焼け野原となった西口近辺に、進駐軍から流れた牛や豚のモツなどを扱う店等が出現。それが「思い出横町」のルーツとなり、いまも、そうした店が軒を連ねる

戦後の面影を残す木造長屋・ゴールデン街は、かつて売春が行なわれた青線地帯だった

戦後の面影を残す木造長屋・ゴールデン街は、かつて売春が行なわれた青線地帯だった

東洋最大の歓楽街

「性欲は恋愛と異なり、唯一の相手を求めない。また、性欲は行為の相手のことを尊敬しない」

「性欲を悪とする」という思想的根拠は、そうした倫理的・宗教的なことによるからではないか。

だが、人間は他のいかなる行為よりも、多くの快楽を享受する行為を求めるものである。

新宿歌舞伎町は、「性」が解放された街といえる。

この町の特性は、ファッションヘルスやホストクラブなど、「性」を人格から切り離し、金銭と交換する「性を商品化した関連産業」が集中していることである。

令和5年(2023)末の新宿の接待飲食等営業の許可数は5万9490件で、その数は全国のコンビニエンスストアの店舗の合計5万7109店を上回る。

令和6年(2024)12月末時点、ホストクラブは全国で約1100店舗存在するが、歌舞伎町には約310店舗以上と、実に約30%を占めている。