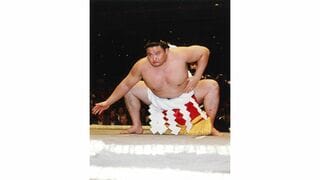

横綱昇進にもあった「氷河期世代」、豊昇龍の推挙は時期尚早なのか?

移ろいゆく昇進基準、あらためて番付制度の意義を見直す

2025.3.9(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

55年ぶりのW綱取りなるか、稀勢の里以来の日本生まれ横綱誕生にも期待【令和7年の相撲界を占う】

10月にはロンドン公演も、12年ぶりの海外興行に華を添えられるか

長山 聡

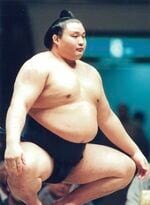

【写真付き】イケメン力士列伝②、夜の銀座で最もモテたのは誰か(昭和中期〜後期)

大相撲を盛り上げた「土俵の華」を相撲専門誌・元編集長が厳選

長山 聡

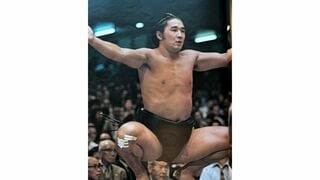

【写真付き】イケメン力士列伝③、大相撲中継の瞬間視聴率が66.7%を記録(平成〜令和)

大相撲を盛り上げた「土俵の華」を相撲専門誌・元編集長が厳選

長山 聡

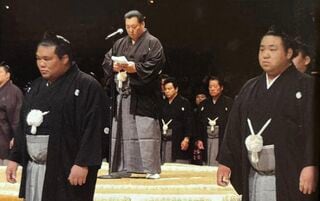

視聴率66.7%の大ブームと名門一家の確執、大相撲「若貴時代」の舞台裏

【シリーズ】相撲記者が明かす戦後最高の相撲ブームを盛り上げた力士たち

長山 聡

本日の新着

スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

箱根駅伝もサブスク大手が独占配信?学生スポーツの商業価値は高騰しても、地上波中継はますます苦境に

田中 充

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「流れを変えるだけの戦力がなかった」 箱根駅伝、“21年連続シード”を逃した東洋大に何が起きたのか?

酒井 政人

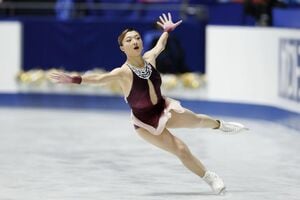

坂本花織の「五輪ラストダンス」、大技なしの女王が築いた“新しい成功モデル”の全貌に迫る

砂田 明子

箱根駅伝V候補が王者・青学大に大きく離された理由とは?全日本1位の駒大はエースが走るも6位、同2位の中大は5位

酒井 政人