横綱昇進にもあった「氷河期世代」、豊昇龍の推挙は時期尚早なのか?

移ろいゆく昇進基準、あらためて番付制度の意義を見直す

2025.3.9(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

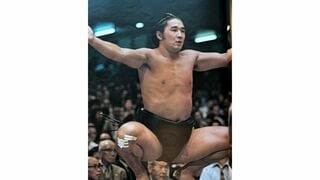

身長トップは229cm!土俵を沸かせた長身力士はなぜ江戸時代に多いのか

「大きいくせに弱い」と言われないよう、身長を少なめに申告していた力士も【JBpressセレクション】

長山 聡

55年ぶりのW綱取りなるか、稀勢の里以来の日本生まれ横綱誕生にも期待【令和7年の相撲界を占う】

10月にはロンドン公演も、12年ぶりの海外興行に華を添えられるか

長山 聡

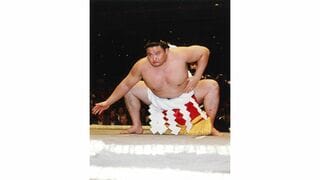

【写真付き】イケメン力士列伝②、夜の銀座で最もモテたのは誰か(昭和中期〜後期)

大相撲を盛り上げた「土俵の華」を相撲専門誌・元編集長が厳選

長山 聡

【写真付き】イケメン力士列伝③、大相撲中継の瞬間視聴率が66.7%を記録(平成〜令和)

大相撲を盛り上げた「土俵の華」を相撲専門誌・元編集長が厳選

長山 聡

視聴率66.7%の大ブームと名門一家の確執、大相撲「若貴時代」の舞台裏

【シリーズ】相撲記者が明かす戦後最高の相撲ブームを盛り上げた力士たち

長山 聡

本日の新着

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②

町田 明広

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件

医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か

アン・ヨンヒ

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

解散総選挙を材料視した円安・金利上昇トレードは限定的、さらなるインフレを前に解散を目論む高市政権をどう読むか

【唐鎌大輔の為替から見る日本】中国輸出規制に加えて日銀の利上げ頓挫があれば年後半はインフレ加速は必至

唐鎌 大輔

スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「流れを変えるだけの戦力がなかった」 箱根駅伝、“21年連続シード”を逃した東洋大に何が起きたのか?

酒井 政人

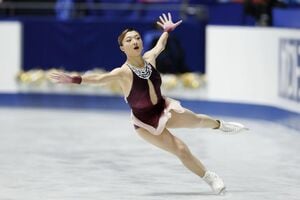

坂本花織の「五輪ラストダンス」、大技なしの女王が築いた“新しい成功モデル”の全貌に迫る

砂田 明子

箱根駅伝V候補が王者・青学大に大きく離された理由とは?全日本1位の駒大はエースが走るも6位、同2位の中大は5位

酒井 政人

なぜ大相撲だけが視聴率20%を取れるのか?WBC・W杯以外は苦戦する地上波スポーツ中継で相撲が勝つ構造的強さ

長山 聡