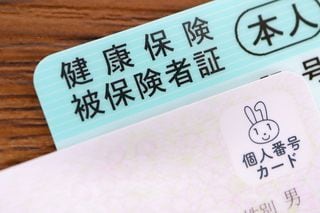

強引な進め方で国民の反発を招いたマイナ保険証の導入(写真:共同通信社)

強引な進め方で国民の反発を招いたマイナ保険証の導入(写真:共同通信社)

「日本のバカげたデジタル化を憤る高齢者の会」が2月21日に第1回フォーラムを開催した。誤解無きよう最初に断っておくが、デジタルに弱い高齢者たちが「デジタル化に反対!」と言っているわけではない。むしろその逆であり、なぜもっとマイナンバーや個人情報を積極的に使ってデジタル化を進めないのかと憤っている。当日はオンライン含め100人以上が参加し、高齢者たちは日頃のうっぷんを晴らした。

この会はもともと所属する組織や立場を離れ、我が国のあるべきデジタル化について自由闊達に議論しようという趣旨で始まった。当時は憤るどころかデジタル化推進に燃え、参加者はいずれも高齢者ではなかった。「5年以内に世界最先端のIT国家を目指す」という目標を掲げた政府のe-Japan戦略(2001年1月)を熱烈に支持したのだ。

ところが、それから四半世紀、参加者は高齢者と呼ばれる年齢になり、日本のデジタル化の現状を見るに暗澹たる思いを募らせている。彼らは何に憤っているのだろうか。

(榎並 利博:行政システム株式会社 行政システム総研 顧問、蓼科情報株式会社 管理部 主任研究員)

呪いと亡霊に支配される我が国のデジタル

我が国は2000年のIT基本法を契機にデジタル化を国家戦略とし、e-Japan戦略を推進していった。その重要なデジタル化基盤として住基ネット(住民票コードによる番号制度)が構築されたものの、違憲訴訟で悪役に仕立て上げられ、番号は秘匿されて番号制度はまったく機能しなかった。それが原因で起きたのが失われた年金納付記録問題だ。

この失敗を反省し、満を持してマイナンバー制度が構築された。2011年に政府が発表した「社会保障・税番号大綱」では、マイナンバーを可視化して活用することで次のような社会を実現すると明記された。皆、ようやく理想的なデジタル社会が、と期待に胸躍らせた。

・社会保障ニーズを家計全体で把握し所得を再分配する(総合合算制度)。

・行政が保有する個人情報を番号で連携し、個人負担無く公正な権利行使ができる。

・国民は行政が管理する自己の情報と番号の利用状況等を容易に閲覧できる。

・番号で要援護者の情報を集約し、被災・緊急時に効果的な援護活動が可能となる。

ところが、「番号を見たら目が潰れる」という呪いでもかかったのだろうか、マイナンバーは見ることも恐れられ、その利用は憚られた。さらに、住基ネット最高裁判例の拡大解釈から「一元管理は違憲だ」という亡霊が跋扈することになり、「番号利用→一元管理→憲法違反」という構図が作られ、個人情報を利活用するシステムは複雑怪奇で不便なものとなってしまった。

医療保険ではマイナンバーを使えるのに、医療現場ではマイナンバーを使えない。仕方なく個人を特定するために電子証明書を使っているが、これはマイナンバーと相性が悪いためさまざまな問題が発生した。

そもそもマイナンバーは住民票コードから自動生成されており、住基ネット設計時には住民票コードと電子証明書はリンクさせない取り決めがあったためだ。それを無理やりつなげようというのだから無理もない。

そして、住民は自由にあちこち移動するのに住民情報が一元管理されておらず、自治体ごとに分散管理している。だから、非課税世帯の把握、新型コロナワクチン接種履歴、災害避難者の居所把握などで自治体の現場は苦労する。一体何のためのマイナンバー、何のためのデジタル化なのか。