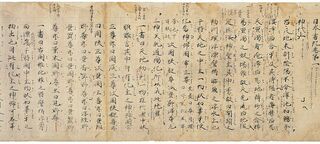

1931年に竣工したパリ郊外ポワシーに建つサヴォア邸 写真/フォトライブラリー

1931年に竣工したパリ郊外ポワシーに建つサヴォア邸 写真/フォトライブラリー

(髙城 千昭:TBS『世界遺産』元ディレクター・プロデューサー)

落選の理由は「世界遺産は人に与えるものではない」

東京・上野駅の公園口改札を出るとすぐ右側に、宙に浮いた碁盤のようなユニークな形状をもつ建物が見えてくる。それが、1959年に完成した国立西洋美術館である。第二次世界大戦後、フランス政府に差し押さえられていた絵画類(松方コレクション)が返還されるにあたり、それらを収蔵・展示する美術館が必要になった。当時、パリを拠点に活躍していた世界的な建築家、ル・コルビュジエに設計を依頼したものだ。

それを「地元発展の起爆剤にしたい」と、アメ横商店街の会長が旗ふり役を買って出て、世界遺産まで漕ぎついた。正式な登録名は、「ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動への顕著な貢献―」(登録2016年、文化遺産)とかなり長く弁解がましい。そこに2度も落選して、3度目の登録までに10年近い月日を費やした苦難の道程がにじみ出ている。

ユネスコへの申請の中心になったフランスをはじめ、スイス、ベルギー、ドイツ、アルゼンチン、

近年、関連する要素を見つけ出して、あれもこれも世界遺産に含めようとする傾向が強い。全体をつなぐストーリーに“顕著な普遍的価値”があれば、必ずしも個々の物件に価値は必要とされないのだ。埋もれた文化財を守るという観点からは正解だが、これが世界遺産を“分かり難い”存在にし始めている。所詮、町おこしや観光の目玉に過ぎないのではと、揶揄されるようにもなった。

こうしたシリアル・ノミネーション(連続性のある遺産)の中でも「ル・コルビュジエの建築作品」は、1国どころか初めて大陸を越えたのだ。ある近代建築家の名前の下に、西欧とインド・日本・南米アルゼンチンという遥かに離れた地域が、まとめて1つの世界遺産になったのである。

ル・コルビュジエと並ぶ近代建築の3大巨匠のひとり、ミース・ファン・デル・ローエ(他にフランク・ロイド・ライト)のモダニズム建築の傑作は、「トゥーゲントハット邸」(チェコ)だけで世界遺産になっている。万人に理解できるシンプルさだ。

それに比べると1回目の申請(2009年)では、初期から晩年までの建築物22件に及ぶ。彼が設計さえしていれば“何でもあり”なのか? そんな疑問まで湧くのは当然だろう。

ル・コルビュジエが20世紀の建築や都市計画に多大な影響を与えたことは、誰もが異論はない。ユネスコも登録には前向きなのだ。しかし、評価のベースを“建築家の人生”に置いたことから、世界遺産は「人に与えるものではない」という理由で落選した。