京アニ事件・青葉真司被告の刑事責任能力の有無、過去の裁判事例から考える

一審の裁判員裁判では死刑判決でも控訴審で無期懲役になる例も多いが…

2023.11.21(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

統一教会「お詫び」会見で見えた、田中会長も気づいていないそのカルト性

カメラの前で頭を下げながら「謝罪ではない」、呆れるほどの詭弁術

青沼 陽一郎

15年前の「宝塚音楽学校いじめ事件」、追及できなかった記者の悔恨(1)

「いじめの事実はない」とする宝塚の体質、なにも変わっていなかった

神宮寺 慎之介

クレージーキャッツ犬塚弘とハナ肇、隠れた名作に遺していた「未来への警告」

この世の中、どんどん人を阻害する方向に動いていないか

青沼 陽一郎

15年前の「宝塚音楽学校いじめ事件」、追及できなかった記者の悔恨(2)

万引きの濡れ衣で退学処分、不誠実な対応で少女の夢を断ち切った学校

神宮寺 慎之介

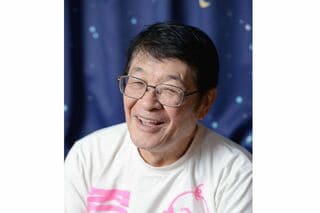

【仲本工事さん一周忌】今も残る不可解な「虐待」「ゴミ屋敷」報道の謎(1)

不意に襲ってきた週刊誌報道と格闘しながら迎えた最期

神宮寺 慎之介

本日の新着

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭

トランプは本気でグリーンランドを欲しがっている、国内の不満を国外の成果で癒す米国大統領

Financial Times

日本再生 バックナンバー

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

小林 啓倫

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

若月 澪子

いまさら?軍民両用物資の対日輸出規制、何が該当するかは中国当局が判断、品目リストの明示なく超絶イライラ

山本 一郎

「墓じまい」と「家じまい」に踏み切った徳川慶喜家、歴史上の著名人の墓が墓じまいされるのはなぜか?

鵜飼 秀徳

「地震リスクが世界一大きい」とされる浜岡原発のデータ不正、危険な原発を「安全」にすり替える悪質な体質

添田 孝史

気象庁・元地震火山部長が東電裁判の裁判官に憤慨、「科学に向き合わないその態度はまるでガリレオ裁判の裁判官」

添田 孝史