人工知能が人類を支配する、SFがノンフィクションとなる日は来るか?

「テクノロジー名作劇場」の米持幸寿が語るコンピューターとAIの現在地

2023.4.13(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

浅田彰が語る、完璧な演奏マシンから最後にヒトになった坂本龍一

マイケル・ジャクソンは坂本龍一と仕事をすることを望んだ

長野 光

『脳の闇』の中野信子が指摘、日本人に「社会不安障害」が多い理由

ぶつかるのは面倒だから回避する、人と接するのが苦手な日本人の「気難しさ」

長野 光

中野剛志が語る、グローバリゼーション終焉後の混迷の世界を日本が生き抜く術

崩れる東アジアの国際秩序とインフレ禍、日本がとるべき恒久戦時経済とは何か

関 瑶子

遺伝子=DNAではない?実は完全にはわかっていない「遺伝子とは何か」

メンデルの法則からワトソン・クリックの発見、「オランダ飢餓の冬」まで

太田 あずさ

北九州監禁殺人事件、どこにでもいたいじめっ子はいかにして殺人鬼になったか

あまりに残酷でメディアも報じることをためらった事件から学ぶこと

長野 光

本日の新着

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件

医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か

アン・ヨンヒ

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙

木村 正人

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

イノベーション バックナンバー

唾液が認知症やがんの医療を変える!わずか1mlで早期発見が可能に、パーキンソン病など発症前からリスク判定も

竹林 篤実

AIでペットの気持ちが本当にわかるのか? 哲学者が考える「根本的な問い」とは

シンクロナス編集部

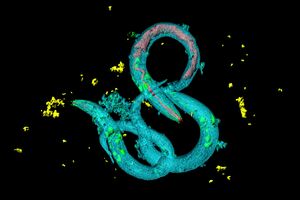

線虫の「老化」にみる驚くべき種の生存戦略、生殖機能がなくなったら集団のために自ら身を引く?

竹林 篤実

進化する“AI音楽”。生成AIが音楽シーンにもたらす変化とは? アメリカでは訴訟や法案提出も

シンクロナス編集部

ピンピンコロリの達人、ハダカデバネズミに学ぶ理想の生き方〜なぜ、老いもせず、衰えもせず、がんにもならないのか

竹林 篤実

なぜ国や自治体が惑わされる? 巧妙な「疑似科学」への向き合い方

シンクロナス編集部