(譚 璐美:作家)

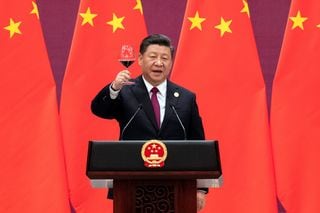

10月1日、中国は建国70周年を迎えて北京の天安門広場で盛大な祝賀式典を行った。習近平国家主席は天安門の楼上に立ち、誇らしげに社会主義建設の成果を強調したが、その姿は70年前に毛沢東が同じ場所で建国を宣言したときと瓜二つだった。

その同じ日、香港では市民たちのデモ隊がはげしく警官隊と衝突し、高校生ひとりが銃弾に倒れた。なぜ香港の人々は中国に反発するのか。彼らの心情をおもうとき、この70年にわたる香港のたどった道のりが走馬灯のように脳裏をかけ巡った。

かつて香港に集まる外貨が中国を救った

70年代の香港は、私のホームタウンだった。高校の国語教科書を執筆する親せきのおじさんとパワフルなおばさん、私と同い年の姪っ子がいて、日本に住んでいた私は毎年学校が夏休みになると香港へ行き、昼時には友人や親せきと大勢で「飲茶」に舌鼓を打った。年ごとに襟の高さや縁取り、ホックのデザインが変化する最新流行のチャイナドレスを仕立て、リパルス湾の瀟洒な洋風レストランで紺碧の海を眺めながら生クリームのケーキを頬張った。

香港には、社会主義思想に共感しない中国の知識人や中産階級、良識ある人々が大勢住んでいて、西洋と東洋が融合する独特な精神文化を育んでいた。英国の植民地に花開いた自由で活気にあふれる中国人の町――それが「東洋の真珠」と呼ばれた香港だった。

振り返れば、香港はずっと中国の命綱だった。1949年に建国した後、中国は自ら「竹のカーテン」を閉めて世界から孤絶し、社会主義思想を浸透させることだけに執着した。経済は破綻し、国土は荒れ果て、国民は貧困のどん底にあった。そんな時代に、唯一海外へ向けて開かれた窓が香港だった。香港には世界中の華僑が送金する外貨が集まり、その外貨で中国はかろうじて国家体制を保っていたのである。