まさに、自身のスタイルを貫いたわけだ。

その藤原に呼応するように、根尾も甲子園を脱帽させるパフォーマンスを披露した。

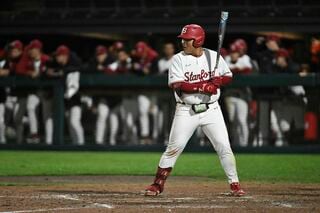

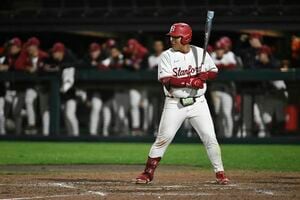

6対1の5回、先頭の藤原がライト前安打で出塁した直後、吉田の外角ストレートに反応する。「甘い球だった」と言うそのボールに、右肩を開かず、ギリギリの位置まで呼び込む。バットを上から下へ、それこそ逆方向へカットするように鋭く振り抜く。根尾が常に心掛けている「逆方向への強い打球」を実践したかのようなその打球は、センターバックスクリーンに吸い込まれていくのだった。甘いボールとはいえ、この大一番で自身が求める打撃ができるあたり、根尾が「高校ナンバー1野手」なのだと納得させられる。

藤原と根尾の能力の高さを目の当たりにした吉田は、こう認めざるを得なかった。

「根尾君と藤原君は、打席ですごく落ち着いていました。どこに投げても打たれそうだと思っていました」

この回、大阪桐蔭は打者一巡の猛攻で6得点を挙げ、大会で初めて吉田をノックアウトした。この時点で、勝負はほぼ決した。スコアは13対2。圧倒的な偉業達成であった。

格が違ったチームの成熟度

根尾、藤原はもとより、大阪桐蔭の選手たちはこの夏、西谷監督が望んでいたように「地に足をつけて戦う」ことを体現し、そして、頂点に立った。

主将の中川卓也をはじめ、全員が春夏連覇への強い想いを口にし続けていたことは言うまでもない。周囲が認めるように、素質も技術の高さも高校トップクラスのチームである。だがそれ以上に、彼らは成熟されているのだと強く認識させられたことがあった。

それは、自らの未熟さを認め、それを隠すことなく「課題」として口にしていたことだ。

他の高校にもそういう選手はいるだろうが、すべてではない。それは仕方がないことだ。甲子園には連日数百単位の報道陣が集まる。「調子はいいか?」「疲れはないか?」。そんな質問は、もはや挨拶のようなものだ。金足農の吉田が決勝戦の直前にも「体調は悪くない」と言っていたように、ほとんどの選手は肯定的な答えを述べる。