安楽研究室で酵母を使って新しい研究を始めることになったとき、大隅さんはこの経験から液胞を研究対象に選ばれた。そして、安楽研究室が達成していた研究の成果を生かし、液胞膜での物質輸送の研究に着手された。この研究は確かな実を結び、液胞膜を介したアミノ酸の能動輸送の発見(1981年)、液胞型ATP分解酵素の単離・精製(1985年)などの論文を発表された。

私は1983年に小石川植物園の助手に着任し、1987年に日光分園の講師になったが、大隅さんは1988年に駒場(東京大学教養学部)の助教授に転出。その後1991年には私が駒場の助教授となり、大隅さんと同じ職場でほぼ毎日顔をあわせる関係になった。

その頃、大隅さんは、ノーベル財団のプレス発表で「Key Publications」としてリストに挙げられた4つの論文のうち、最初の論文(1992年出版)を執筆されていたはずだ。

※ノーベル財団のプレスリリースは<こちら>

大隅さんは駒場の助教授になった時点で、安楽研時代の研究に区切りをつけ、新しいテーマに挑戦された。液胞がいろいろなものを取り込んで、分解していることはほぼ確実だったが、どうやって取り込み、どうやって分解しているかはまったく謎だった。その謎に挑戦されたのだ。

今となっては、オートファジー系による分解が、細胞の正常な機能維持に必須だと分かり、だから大隅さんはノーベル賞を受賞されたわけだが、当時は「分解」というプロセスに多くの生物学者は興味を持っていなかった。「人のやらないことをやる」上で、分解の研究は格好のテーマだった。

成功を生んだのは「見ることへのこだわり」

大隅さんは、液胞内での分解について調べるにはどうすれば良いかを考えているうちに、ある時、ひらめいたそうだ。

酵母は飢餓状態になると、細胞内部をつくり変えて胞子を形成する。液胞が分解機能をもつとすれば、飢餓状態のときに分解が活発化するのではないか。もしそうなら、液胞内での分解酵素を持たない酵母を飢餓状態に置けば、何か見えるのではないか?

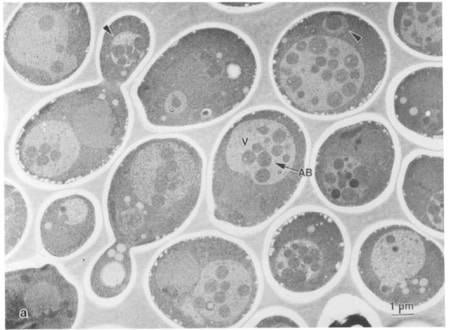

当時までに、酵母ではさまざまな突然変異体が集積されていた。大隅さんは、液胞内で分解酵素が作られない変異体を取り寄せ、飢餓状態で何が起きるか顕微鏡で観察してみた。すると、液胞の中に小さな顆粒が次々と蓄積した。細胞質の成分を取りこんだ膜構造が液胞に取り込まれたものの、分解されずに溜まったのだ。

このように細胞質をとりこむ作用はすでに知られており「オートファジー(Autophagy)」(自ら(Auto)を食べる(Phagy):自食)と呼ばれていたが、誰も見た人はいなかった。大隅さんはそれを世界で初めて顕微鏡で見たのだ。

ノーベル財団のプレス発表では、この実験を“A groundbreaking experiment(画期的な実験)”として紹介している。大隅さんは液胞内に溜まった顆粒を「オートファジックボディ」と命名した。

灰色の袋が液胞。写真中央の矢印の先にある黒い顆粒がオートファジックボディ(AB;autophagic body)。小型の液胞の中にもオートファジックボディがある(短い矢印)。Takeshige, K., Baba, M., Tsuboi, S., Noda, T. and Ohsumi, Y. (1992). Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction. Journal of Cell Biology 119, 301-311 ,Fig2より引用。

灰色の袋が液胞。写真中央の矢印の先にある黒い顆粒がオートファジックボディ(AB;autophagic body)。小型の液胞の中にもオートファジックボディがある(短い矢印)。Takeshige, K., Baba, M., Tsuboi, S., Noda, T. and Ohsumi, Y. (1992). Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction. Journal of Cell Biology 119, 301-311 ,Fig2より引用。

大隅さんは、1988年の駒場着任の2カ月後にこの画期的な発見をされたそうだ。その後は、電子顕微鏡による観察などの詰めの作業をして、1992年に論文を発表された。