当時、私の職場だった小石川植物園は、本郷キャンパスにある植物学教室とは1.2kmほど離れていたので、勤務上は修士論文発表会・博士論文発表会などの教室の行事で顔をあわせるだけだった。

しかし職員組合では、より頻繁に会う機会があった。例えば、大隅さんと一緒に職員組合で理学部助手層を対象にアンケートをとり、以下の報告を一緒にまとめたことがある。

「矢原徹一・大隅良典・松本淳(1987)若手教官は何を望むか-大学の転換期にあたって 科学57(11), p730-733. 」

当時、臨時教育審議会が若手教官への任期制導入を含むさまざまな大学改革案を提言したため、私たちは大学の研究教育をより良くする上で何が本当に重要な問題かをアンケートにもとづいて考えてみた。

この記事を読み返してみると、私たちが憂慮した事態が、その後、現実になったという残念な事実に気づかされる。たとえば博士課程の大学院生を増やす政策がとられたが、指導する教員の数は増やされなかったので、教員はますます忙しくなり、研究に割く時間が減ってしまったのだ。

大隅さんはこのように、周囲の環境を良くする活動にも時間を割く利他的な方だ。最近では(といっても8年前だが)、以下の記事を発表されている。

「大隅良典(2008)基礎生命科学の憂うべき状況について 学術の動向2008(5), pp. 72-73.」

この中で、大隅さんは以下のように書かれている。

<流行は既に多くの人が注目していることの証であり、研究の独創性は単なるインパクトファクターや引用度だけでは計れるはずがない。自然の理を明らかにしようという当たり前の喜びを若い世代が取り戻す必要がある。>

ノーベル賞受賞決定後に、大隅さんは「役に立つかどうかという観点でばかり科学を捉えてはいけない」と繰り返し発言されているが、その姿勢は以前から一貫している。その背景には、大隅さんと私がともに体験した東大理学部植物学教室(本郷キャンパス)や駒場キャンパスでの、独創的な研究を大切にする文化がある。

絶対に人まねはしない

東大理学部植物学教室の文化を一言で言えば、人まねをせずに世界のトップに立つことだ。私が着任した1983年当時、この文化を牽引されていたのは、植物形態学講座の古谷雅樹教授と遺伝学講座の飯野徹雄教授だった(当時の植物学科は、教授1、助教授1、助手2からなる「講座」と呼ばれる教育研究ユニットに分かれていた)。

古谷雅樹教授は赤い光を感じる植物タンパク質「フィトクローム」の研究で世界をリードされていたし、飯野徹雄教授は大腸菌のべん毛が回転する仕組みについて独創的な研究をされていた。飯野教授の研究は『回転する生命』という魅力的なタイトルの普及書に紹介されているので、興味がある方はぜひ一読されたい。

また、植物生理学講座の田沢仁教授は、シャジクモ(湖やため池に生息している全長10~30cmほどの藻類)の巨大細胞を利用し、細胞の両端をハサミで切り、液胞膜(この膜は大隅さんの研究と関わりが深いのであとで述べる)を取り除いた後、細胞の内容物を入れ替えるという奇抜な実験系を開発し、細胞の中で物質を動かす植物の「筋肉系」について研究されていた。

さらに、植物生態学講座の佐伯敏郎教授は、「門司・佐伯モデル」として世界的に知られる「群落光合成モデル」の実質上の開発者であり、植物の光合成や呼吸を記述する数理モデルと精密な測定を結び付ける生理生態学の研究をリードされていた。

彼らは、戦後の厳しい研究環境の中で奮闘し、欧米の科学に勝るとも劣らない、独自の研究成果をあげた方々ばかりである。彼らにとって、欧米の流行の後追いは、論外の行為だった。

そして、上記の講座よりも新たに設置された生体制御学講座には東大薬学部出身の安楽泰宏教授が着任し、大腸菌の細胞膜における物質輸送の研究で世界的な成果をあげられていた。大隅さんはこの研究室に、1977年に助手として着任された。この着任は、私が小石川植物園の助手になる6年前のことだ。

大隅さんは安楽教授から、「私は大腸菌を研究するから、君は酵母の研究を続けなさい」と言われたそうだ。そこで大隅さんが着目したのが、液胞膜だ。

※この経緯を含め、大隅さんの生い立ちや研究史については、JT生命誌研究館ウェブサイトの以下の記事に詳しく紹介されている。

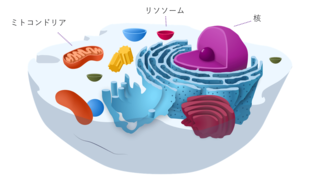

「液胞」とは、植物細胞の中にあり、細胞の体積の80~90%を占める細胞内小器官(オルガネラ)だ。大隅さんが液胞膜(液胞を包んでいる膜)の研究を始めた当時、「液胞」への注目度は低かった。