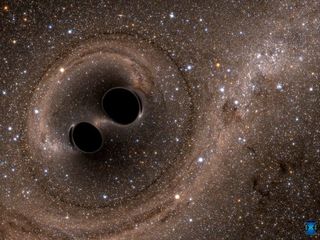

重力波観測が教えるブラックホールにならない教育

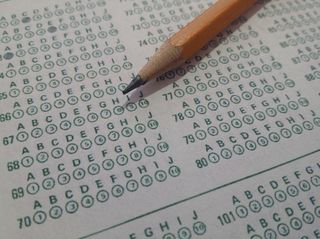

できない子ほどよく伸びる、を繰り返すと・・・

2016.2.26(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

世界の中の日本 バックナンバー

なぜ日本人は「にせだぬきじる」と「にせたぬきじる」の違いが分かるのか?日本語が持つ奥深き「何となくのルール」

関 瑶子 | 水野 太貴

日本の土地が買われていく…高市政権は「外国人規制」に踏み込めるか?ユルユルの所有規制、現場で見てきた“惨状”

平野 秀樹

転換点を迎えた世界の移民・難民対策、高度人材の就労に寛容だったシンガポールが受け入れを絞り始めた理由

長野 光

外国人経営者の在留資格「経営・管理」の規制強化は悪手、求められる外国人の起業を促した経済活性化

山中 俊之

子供たちが生成AIのピンボケぶり見て大喜び、静止画・動画を簡単に作れるのに…

伊東 乾

【静かなる侵略】住民7人の離島に突如51本の電柱、岩国基地そばで進む中国資本の土地買収に住民がとった対抗策とは

平野 秀樹