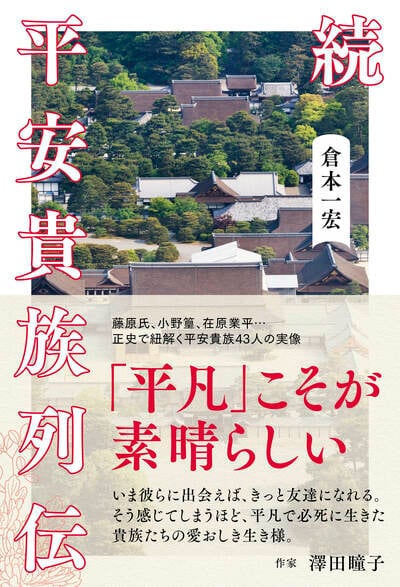

京都御所 小庭 撮影/倉本 一宏

京都御所 小庭 撮影/倉本 一宏

(歴史学者・倉本 一宏)

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。前回の連載「平安貴族列伝」では、そこから興味深い人物を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像に迫りました。この連載「摂関期官人列伝」では、多くの古記録のなかから、中下級官人や「下人」に焦点を当て、知られざる生涯を紹介します。

*前回の連載「平安貴族列伝」(『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』所載分)に書き下ろし2篇を加えた書籍『続 平安貴族列伝』が発売中です。

彰子が一条天皇に入内する際の屏風に絵を描く

今回は有名な平安時代の絵師である飛鳥部常則(あすかべのつねのり/経則とも)をとりあげよう。常則は生没年不詳。村上(むらかみ)天皇の天暦(てんりゃく)八年(九五四)に左衛門府の第四等官である少志として画所に出仕し、村上天皇の自筆の金字法華経の表紙絵を描き、康保(こうほう)元年(九六四)には左衛門志で清涼殿の鬼の間に白沢王(はくたおう/古代インド波羅奈国の王で、鬼を捕らえた剛勇の武将と伝えられる)が鬼を追い払う壁画を描いた。以後、その間が「鬼の間」と呼ばれるようになったという。

中国風俗の唐絵を宮殿の障壁に描き、神泉苑の写景画が冷泉院図書にあって、藤原道長(みちなが)が見て優美であるとほめたという。常則が倭絵の屏風を描いたのが、「やまとえ」のはじまりであり、後の『源氏物語(げんじものがたり)』須磨・絵合、『栄花物語(えいがものがたり)』初花・御賀に絵巻物を描いて彩色の第一人者であることが記されている。ただし、今日、その作品で伝わるものは一つもない(『国史大辞典』による。亀田孜氏執筆)。

同時期に活躍した巨勢公忠(こせのきんただ)・公望(きんもち)と並んで、平安時代における絵画様式展開上、九世紀後半の巨勢金岡(かなおか)や十世紀初めの巨勢相覧(おうみ)に続き、十一世紀初めの巨勢広貴(ひろたか)へと至る一つの転換期を画する画家として重視される(『平安時代史事典』による。堀内祐子氏執筆)。

常則の活躍を示す同時代史料としては、『村上天皇御記(むらかみてんのうぎょき)』の天暦八年(九五四)十二月十九日条(『願文集(がんもんしゅう)』による)に、次のように見える。

この日、自ら金字妙法華経一部・無量義経・普賢観経・阿弥陀経・般若心経各一巻を書写することが、すでに終わった。その事に勤仕した者に禄を下賜したことは、差が有った〈蔵人式部少丞大江澄景(おおえのすみかげ)に、白い大褂を下給した。御書所執事安部実茂(あべのさねしげ)・縫殿大属坂本高実(さかもとのたかざね)・内匠少属丈部滋茂(はせつかべのしげもち)・越前目代安部忠茂(ただしげ)・右衛門少志飛鳥部常則に、各々絹二疋。これは金泥装潢を調え、及び表紙の絵を奉仕した者である。延長の例によって、下賜したところである。〉。

村上天皇が自ら金字で書写した経典に、金泥の装潢を調え、また表紙の絵を描いたことによって、禄を下賜されたという記事である。

ついで同じく『村上天皇御記』の康保元年(九六四)四月九日条(『河海抄(かかいしょう)』による)には、先ほど触れた清涼殿壁画の記事が見える。

左衛門少志飛鳥部常則を召し、西廂の南壁に白沢王像を図画させた。

白沢王像を図画したのが、清涼殿西廂の南壁というから、天皇が毎朝、伊勢神宮を拝する石灰壇の西、殿上間の北に接する箇所ということになる。鬼の間は、天皇に膳を供する際には、女房が台盤所より鬼の間を通り、鳥居障子より母屋に入り、また蔵人が陣召等において文書を奏する際、鬼の間を通り天皇に拝するなど、母屋と西廂の往還の場として用いられたという(『平安時代史事典』による。関口力氏執筆)。

また、平親信(たいらのちかのぶ)が記録した『親信卿記(ちかのぶきょうき)』の天禄(てんろく)三年(九七二)十二月十日条には、賀茂祭の禊で使用する牛・馬・犬・鶏の彫物の下絵を描き、完成した彫物に彩色させるために召し仰せた諸司として、

絵所〈牛・馬・犬・鶏、各七。常則に仰す。〉。

という記事がある。絵所の代表として、常則が召されているのである。

また、後世の名声に関する史料としては、以下の二つの記事が挙げられる。まず、藤原行成(ふじわらゆきなり)が記録した『権記(ごんき)』の長保(ちょうほう)元年(九九九)十月三十日条には、

内裏から西京に参った。倭絵四尺屏風の色紙形を書いた〈故(飛鳥部)常則の絵である。和歌は、現在の左丞相(道長)以下が詠んだ。〉。

という記事が見える。道長長女の彰子(しょうし)が一条(いちじょう)天皇に入内するための調度として、道長が公卿たちに和歌を詠んで進上することを命じ、それを書いた色紙を四尺屏風に貼り付けたというのは有名であるが、その屏風に描かれていた絵こそ、常則が描いていたものだったのである。

道長は、女の入内の最高の調度として、常則が絵を描いた屏風に、公卿たちの和歌を貼り付けて、それを一条天皇に見せようとしていたのである(彰子入内を支持する公卿の派閥名簿でもある)。いかに常則の絵が重視されていたかを示す事例である。

次に、先ほども触れたが、藤原実資(さねすけ)が記録した『小右記(しょうゆうき)』の長和(ちょうわ)二年(一〇一三)三月三十日条に、道長が常則の描いた風景画を鑑賞し、優美であると称賛した記事がある。

冷泉院と神泉苑の絵図〈故(飛鳥部)常則が画いたもの。〉を、皇太后宮大夫の許〈(源)俊賢(みなもとのとしかた)。〉に送った。左相府に伝えて奉らせる為である。昨日、車中で談ったものである。見るという答が有った。そこで送り奉っただけである。皇太后宮大夫が返報して云ったことには、「只今、伝えて奉献しました。はなはだ優美な物である」ということだ。

以上のように、常則は生前から絵師として名声を博し、道長の頃には、それは確立していたことがわかる。しかし、今回とりあげるのは、絵についての記事ではない。

『村上天皇御記』の応和(おうわ)三年(九六三)閏十二月二十日条(『河海抄』による)には、次のような記事が記録されている。

右衛門少志飛鳥部常則に命じて、積もった雪で蓬莱山を女房の小庭に作らせた。今日、功が終わった。常則及び画所の雑色の役の者三人に禄を下給したことは、差が有った。

小庭というのは、寝殿造で寝殿と対屋との間にある狭い空間を指す場合と、殿上小庭と同じく、清涼殿の南庭を指す場合がある(『禁腋秘抄(きんえきひしょう)』)。当時は村上天皇は正規の内裏にいたし、清涼殿から見えなければならないから、ここは後者の清涼殿の南庭のことであろう。

蓬莱山というのは、中国の神仙思想で説かれる仙境の一つで、方丈・瀛州とともに三神山の一つ。山東半島のはるか東方の海中にあり、不老不死の仙人が住むと伝えられていた。

長和四年(一〇一五)四月七日に、禎子(ていし)内親王の着袴の儀に際して、酒の具は蓬莱山を作り、瑠璃の壺や盃を据えたことが、『御堂関白記(みどうかんぱくき)』と『小右記』に見えるなど、日本でもめでたいものとして知られていた。

この応和三年の例では、村上天皇が常則に命じて、清涼殿南の小庭に雪で蓬莱山を作らせたというものである。雪だるまというものは当時はまだなく、『枕草子(まくらのそうし)』にも、藤原定子(ていし)が職曹司に雪山を作らせて、何日まで融けないでいるかの賭けをしたという段があるが、ここで村上天皇が作らせたのは蓬莱山というのであるから、めでたい山を作らせたということなのであろう。

村上天皇の気持ちはわかったとして、常則の方はいかがであろうか。この年は、画所に出仕して村上天皇自筆の法華経の表紙絵を描いてからすでに九年が経ち、翌年には清涼殿に白沢王像を画くなど、すでに絵師としての地位を確立していた。

そんな常則に、「雪山を作れ」と命じた村上天皇に悪気はなかったはずであるが、問題なのは常則の方のプロ意識である。絵師であるはずの自分が、雑色の者(雑役を勤めた卑賤の者)と一緒に、官人や女房の見ている前で雪山を作ることに対して、そのプロ意識と相剋することはなかったのであろうか。などと、他人事ながら心配になってくる。

人間誰しも、若い頃から心血を注いで鍛錬した分野というものがある。今でいうと、大学や大学院で学んだ専門分野ということになる。ところが、それを活かした仕事に就いている人はごく稀で、ほとんどの人は、それとは関係のない仕事を、嫌々ながら日々続けているのだろうと想像する。

世間からは専門分野を活かして仕事をしていると思われがちな大学や研究所の教員でも、専門分野とは関係のない科目や研究を行なっているのが当たり前で、そればかりか、まったく関係のない教育や雑務を行なっているのが実情である。

だいたい、大学教員は教育や実務の訓練を受けたことはない。教授(professor)というのはプロ(professional)と同語源で、本来は自分が専門とする学問を教授するのが、本来の意味であった(ヨーロッパの、宇宙〈universe〉と同語源の立派な大学〈university〉での話であるが)。しかし、そんな人は日本ではめったにおらず、毎日ぼやきながら業務を続けているのであろう(かつての私がそうであった)。

ましてや常則は、その道の第一人者であると、自他ともに認める存在であった。寒いなか(当時の京都は今よりもはるかに寒かった)、皆の見ている前で必死に雪山を作ることは、彼にとっては、メンタルはなんともなかったのであろうか。

しかし、彼はおそらく、黙々とその「業務」を続けたのであろう。村上天皇からは賜禄に預かり、その後も絵師の第一人者として、後世にまで語り続けられることになるのである。

考えてみれば、そういう人こそ本物のプロだ、ということも言えるのである(「業務」を押しつける口実でもあるのだが)。常則の考えは、今となっては知る由もないが、年始にあたって、様々なことを考えさせられる事例をご紹介した。