撮影/西股 総生(以下同)

撮影/西股 総生(以下同)

(歴史ライター:西股 総生)

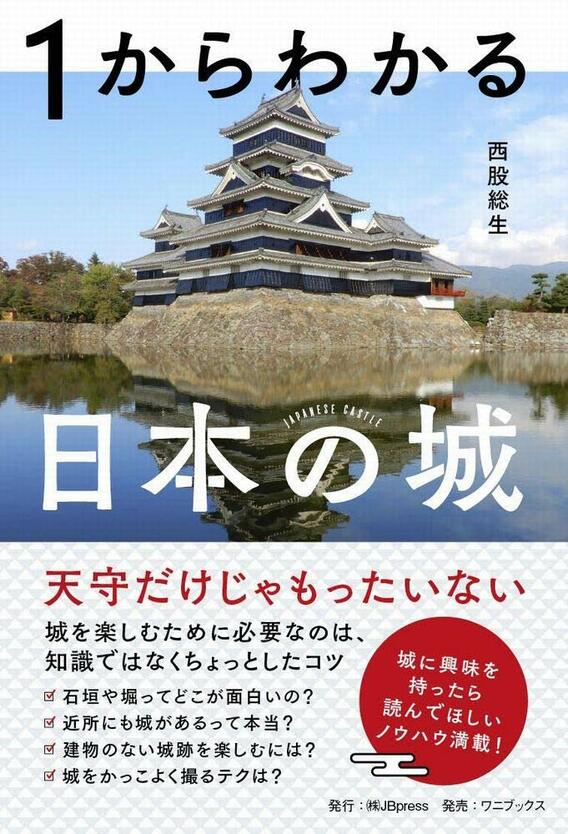

はじめて城に興味を持った人のために城の面白さや、城歩きの楽しさがわかる書籍『1からわかる日本の城』の著者である西股総生さん。JBpressでは名城の歩き方や知られざる城の魅力はもちろん、城の撮影方法や、江戸城を中心とした幕藩体制の基本原理など、歴史にまつわる興味深い話を公開しています。今回は、日本人が「国境」を意識するようになったのはきっかけをご紹介します。

「どこからどこまでが日本か」

島国に暮らすわれわれは、ふだん「国境」というものを明確には意識していない。けれども、日本の国は地図上ではここからここまで、という範囲は明確に決まっていて、その範囲を「線」で認識している。その線を越えて入ってくれば、陸地に揚がらなくても領海侵犯・領空侵犯となることも認識している。

けれども、そんなふうに国境を「線」として認識するのは近代的な考え方であって、江戸時代以前の日本人は、もっとゆるい考え方しかしていなかった。われわれの住む日本の外には海が広がっていて、海の向こうに別の国がある、くらいのイメージだ。そもそも「どこからどこまでが日本か」などど、線を引いて考えたりはしなかったのである。

島国に住む日本人は、国境を「線」としては認識してこなかった

島国に住む日本人は、国境を「線」としては認識してこなかった

実際、日本列島の南と北には、日本の範囲なのかそうでないのか曖昧なエリアが広がっていた。南の場合、琉球には琉球王国が存在していて、首里には国王がいた。琉球王国は冊封国として中国(明・清)に朝貢する一方で、実際には薩摩の支配を受けていて、琉球王府には薩摩の役人も駐留している、という複雑な立ち位置にあった。

かたや蝦夷地(現在の北海道)には、アイヌ民族が住んでいて言語も文化も社会体制も違っていたが、松前藩が支配していた。琉球の場合も蝦夷地の場合も、実効支配しているのが日本政府(事実上は幕府)ではなく、一介の藩であるところが「曖昧さ」だ。

もっとも、松前藩が蝦夷地の全土を掌握して、穀物や金銭で年貢を取っていたわけではない。そもそも蝦夷地では基本的に米は穫れず、アイヌの人々が自活できる程度の雑穀しか栽培されていなかったし、アイヌ社会は貨幣も用いていなかったからだ。

松前藩の財政基盤はアイヌの人々との交易(物々交換)で、その収益を幕府は万石相当と見なして大名の地位を与えていたのだ。また、松前藩側がアイヌの人々と交易を行うスポットは決っていて、場所または商場(あきないば)と呼ばれていた。松前藩は、その商場を家臣たちに知行として割り当てていたのである。

当時の蝦夷地には森林と原野が広がっていた(イメージ)

当時の蝦夷地には森林と原野が広がっていた(イメージ)

藩としては商場で収益さえ上がればよいのであって、その背後にあるアイヌ社会に関心はなかった。実際、彼らは商人と結託して横暴と搾取のかぎりを尽くし、アイヌ社会を疲弊させていたのである(この背景がわかっていると、『べらぼう』における松前家の描かれ方やキャラ設定が腑に落ちる)。

しかも松前藩は、道南地方から海岸沿いに北進・東進して商場を開拓していったから、内陸部の様子はほとんど把握されておらず、「蝦夷地」の範囲も曖昧だった。千島(クリル)列島や樺太(サハリン)の地域は、民族・文化的には蝦夷地のアイヌ社会と連続していたが、「ここまでが松前藩領」みたいなラインは存在していない。つまり、現在の北海道~千島・樺太の地域は、軍事的・政治的には空白域だったわけだ。

国策による蝦夷地(北海道)への入植が始まるのは明治に入ってからだ(イメージ)

国策による蝦夷地(北海道)への入植が始まるのは明治に入ってからだ(イメージ)

18世紀になると、そんな空白域にロシアの勢力がじわじわ進出してくる。工藤平助の『赤蝦夷風説考』に触れて、ロシアの南下を知った田沼意次は、大胆な蝦夷地開発計画を構想することになる(赤蝦夷とはロシア人のこと)。このあたりは、『べうぼう』が巧みに脚色を交えてドラマ化しているとおりだ。

かくて幕府は、日本とロシアの勢力圏を地図上のどこで「線引き」するべきか、考えざるをえなくなった。線としての国境認識が始まったのである。と同時に、田沼時代に出版・言論文化が盛んになったことによって、多くの人々が外国勢力の日本接近を知り、さまざな対応を論ずるようになった。これが「海防」意識につながっていったのである。

品川台場。幕府が海防政策を具体化させるのは田沼意次の失脚から60年ほど先のことである

品川台場。幕府が海防政策を具体化させるのは田沼意次の失脚から60年ほど先のことである

*次回は8月21日に「田沼時代、人々は「この国のかたち」を考え始めた…「国学」によって体系化・理論化された思想運動ときっかけ」を公開します

*以下の関連記事もご参照ください