蝦夷地開発のきっかけとなった『赤蝦夷風説考』

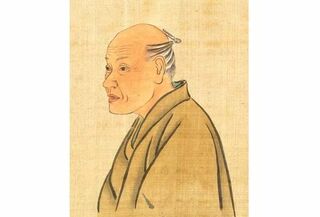

一方の幕府パートでは、老中・田沼意次が蝦夷地の開発に乗り出そうとしていた。そのきっかけとして、ドラマでは『赤蝦夷風説考(あかえぞふうせつこう)』という一冊の本

残り2853文字

一方の幕府パートでは、老中・田沼意次が蝦夷地の開発に乗り出そうとしていた。そのきっかけとして、ドラマでは『赤蝦夷風説考(あかえぞふうせつこう)』という一冊の本

残り2853文字

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら