江戸時代の露西亜人(ロシア人、提供:Sepia Times/Universal Images Group/共同通信イメージズ)

江戸時代の露西亜人(ロシア人、提供:Sepia Times/Universal Images Group/共同通信イメージズ)

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第21回「蝦夷桜上野屁音(えぞのさくらうえののへおと)」では、蔦重が大手版元の「鶴屋」の実力を痛感。一方、田沼意次は蝦夷地でロシアと交易すべく動き出すが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

鶴屋でヒットを飛ばした山東京伝の正体

前回の放送では、著名な文人・大田南畝(おおた なんぽ)が黄表紙のレビュー本『菊寿草(きくじゅそう)』にて、朋誠堂喜三二が耕書堂から出した『見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ)』を評価してくれたので、蔦重は大喜び。南畝にお礼を伝えに行くと、狂歌の会に誘われることとなった。狂歌という新たな世界に触れて、一大ブームにすることを決意する蔦重。耕書堂も絶好調で、ノリに乗った様子が描かれた。

だが、今回は大田南畝が新たに出した黄表紙のレビュー本『岡目八目(おかめはちもく)』にて、山東京伝(さんとう きょうでん)が鶴屋から出した『御存商売物(ごぞんじのしょうばい)』を激賞。ランキングの最高位につけたため、蔦重は周囲から責められることになる。

蔦重が「毎年一等というのは欲張りすぎじゃあ……」とごまかすと、安達祐実演じる女郎屋のりつがこんなことを言っている。

「私が言いたいのは、なんで政演の大当たりが出るのが鶴屋なんだってことだよ!」

実はこの山東京伝なる人物は、最初に「北尾政演(きたお まさのぶ)」の名で、画工として世に出ている。安永7(1778)年に出版された『開帳利益札遊合(かいちょうりやくのめくりあい)』の挿絵を描いてデビュー。2年後の安永9(1780)年には、耕書堂が一気に刊行した黄表紙10点のうち、3点の挿絵を政演が描いている。

それなのに鶴屋が戯作者としての政演の才を発掘し、「山東京伝」という新たな号で『御存商売物』というヒット本を飛ばしたのだから、りつが「あいつが青本書けるって気づかなかったのかい!」と責めるのも、無理はないだろう。

山東京伝は宝暦11(1761)年、深川木場にて質屋の長男として生まれた。13歳のときに京橋銀座一丁目に移住し、15歳のときに絵師の北尾重政(しげまさ)に入門したとされている。天明2(1782)年、22歳で鶴屋から出した 『御存商売物』が大きな反響を呼び、その名を馳せることになる。

ドラマで北尾重政が政演を連れてきて、蔦重に謝らせているのは、そのためである。絵師としては、蔦重のところでお世話になりながら、青本を鶴屋から出すという弟子の不義理について、師匠が謝罪を促した格好となった。

京伝の悪びれない態度に重政が「すまねえな、あいつ、吉原ではずいぶん遊ばせてもらってんだろ」といい、蔦重が「いや、あいつがモテるってのもありますんで、仕方中橋(しかたなかばし)ですわ」とダジャレで応じる場面があった。

実際の京伝もかなりモテたようだ。生涯で二度の結婚をしたが、妻になったのは2人とも吉原の遊女である。

これから、京伝は絵師としてだけではなく戯作者としても、蔦重のもとでさらなるヒット本を飛ばすことになる。つかみどころのないキャラクターだが、老中が田沼意次から松平定信になると、やり玉に挙げられることになる。蔦重と人生を共にする、要注目のクリエーターの一人といえそうだ。

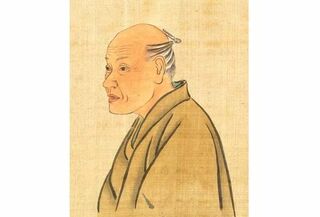

北尾政演(山東京伝)が描いた吉原の遊女(提供:Album/quintlox/共同通信イメージズ)

北尾政演(山東京伝)が描いた吉原の遊女(提供:Album/quintlox/共同通信イメージズ)