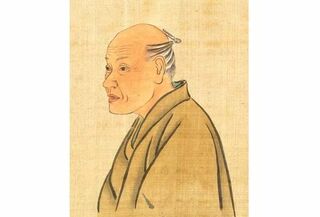

大河ドラマ『べらぼう』田沼意次を蝦夷地の開発へと駆り立てた日本初のロシア研究書『赤蝦夷風説考』とは?

2025.6.7(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

大河ドラマ『べらぼう』「1200両で身請けされた花魁・誰袖」と「“春町文字”を生み出した恋川春町」の意外な末路

あわせてお読みください

大河ドラマ『べらぼう』葡萄酒を傾ける薩摩藩主・島津重豪の人物像、一橋治済の策略に加担する巧みなストーリー展開

真山 知幸

美人画の歌麿、役者絵の写楽、スペクタクルな国芳、世界的巨匠の北斎と広重、浮世絵の黄金期を築いた5人が夢の競演

東京・上野の森美術館で「五大浮世絵師展―歌麿 写楽 北斎 広重 国芳」が開幕

川岸 徹

銃で日本を脅した米国より紳士的だったロシア

詳説:北方領土問題と日本・ロシアの近代史

杉浦 敏広

大河ドラマ『べらぼう』葡萄酒を傾ける薩摩藩主・島津重豪の人物像、一橋治済の策略に加担する巧みなストーリー展開

真山 知幸

『べらぼう』江戸随一の文化人・大田南畝の生涯、狂歌の基盤は幼少の学問から、『寝惚先生文集』で人気、意外な晩年

蔦重とゆかりの人々(20)

鷹橋 忍

本日の新着

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?

莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方

湯之上 隆

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力

身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点

市ノ瀬 雅人

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

豊かに生きる バックナンバー

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城

西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?

真山 知幸

若き曹操を乱世の奸雄にした分岐点、運命が切り替わった理由と混乱期に飛躍する人の共通点

鈴木 博毅

住宅ローンは絶対に繰り上げ返済してはいけない!金利上昇であわてて返済したら大損する理由を合理的に解説

我妻 佳祐