少年事件は社会の歪みを浮き彫りにする「社会の鏡」

川名:少年事件を考えるとき、加害者と被害者という二項対立の構図だけで捉えるのは不十分だと感じています。というのも、そこには「社会」という存在が抜け落ちているからです。「加害者と私たち」「加害者と社会」、あるいは、「被害者と私たち」「被害者と社会」という関係で事件を捉えることが必要だと思います。

繰り返しにはなりますが、少年は非力です。社会の歪みは弱いところに出ます。したがって、少年事件はその歪みを浮き彫りにする「社会の鏡」とも言えるでしょう。私たちは少年事件を「社会的」に考えなければなりません。

加害者の少年の家庭環境、学校生活、交友関係──。そして、自分の周りで困っていそうな子どもがいないか。少年事件から考えなければならないことはごまんとあります。

また、私は記者として被害者側の取材をする機会が多くあります。被害者やその家族の多くが社会の中で孤立し、苦しんでいます。私たち第三者が隣人として、彼らにどのように関わっていくのか。当事者ではないからこそ、できることはあるはずです。

もし、加害者が自分の隣人だったら、被害者が顔見知りだったら。少年事件が起こったときには、そんなことを想像してみてください。

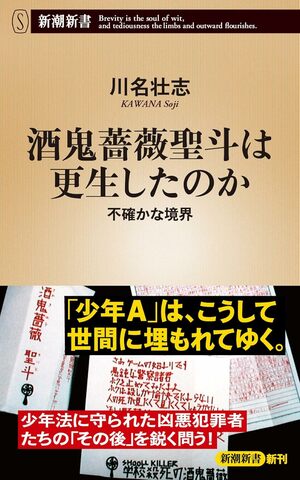

川名壮志(かわな・そうじ)

毎日新聞記者

1975年、長野県生まれ。早稲田大学卒業後、毎日新聞社に入社。初任地の長崎県佐世保市局で佐世保小6女児同級生殺害事件に遭遇する。後年事件の取材を重ね、『謝るなら、いつでもおいで』『僕とぼく』を記す。主に、少年事件を中心に取材を続けている。

関 瑶子(せき・ようこ)

早稲田大学大学院創造理工学研究科修士課程修了。素材メーカーの研究開発部門・営業企画部門、市場調査会社、外資系コンサルティング会社を経て独立。YouTubeチャンネル「著者が語る」の運営に参画中。