「労働者派遣法」制定から40年、いまだに“不本意型派遣社員”が多いのはなぜか?

2025.5.22(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)

若月 澪子

【最低賃金1500円の劇薬】雇用が増え、世帯収入が増え、会社の生産性が上がる…という好循環は本当に望めるのか

強制的な賃上げ圧力によって起こる「楽観シナリオ」「悲観シナリオ」を分ける鍵(前編)

川上 敬太郎

【罰ゲーム化する管理職・前編】「少数で成果はすぐ出せ、パワハラは厳禁!」職場は地雷だらけでメンタル疾患急増

小林 祐児

巷にあふれる「ジョブ型雇用」最大の欠陥、メンバーシップ型の何が悪いのか

実態のない“ジョブ型ウォッシュ”で解雇や配置転換をめぐるトラブルが増える

川上 敬太郎

タイミーさんがタイミーさんを指導する……副業おばさんが目の当たりにしたニッポンの人手不足

【令和版おじさんの副業NEO】宅配便の早朝の仕分け作業

若月 澪子

本日の新着

働き方と教育 バックナンバー

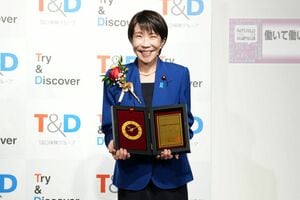

モーレツに働き続ける高市政権の誕生で女性活躍は進むのか?両極端に転び得る「2つのシナリオ」

川上 敬太郎

上司からの連絡に邪魔されず休日を穏やかに過ごすには、「つながらない権利」より「レスポンス主導権」の確保が必要

川上 敬太郎

消えゆく「役職定年」、年齢による強制的な降格と減給の仕組みとはなんだったのか

フロントラインプレス

それでも退職代行・引き止めサービスが活況を呈する背景と問題点、会社と社員の意思疎通はなぜ壊れるのか

川上 敬太郎

メンタルダウンから復活、元アパレルマーチャンダイザーがついに「手触りのある実感」を得られた仕事とは

韓光勲

高市発言で今も物議を醸す「ワークライフバランス」の意義、労働時間規制の緩和は「長時間労働の推奨」につながるか

川上 敬太郎