広がる役職定年廃止、ジョブ型とセット

「高齢化が進むわが国において、働く意欲のある高齢者が年齢にかかわりなく活躍できるよう、スキルに応じた処遇を進めるとともに、個々の企業の実態に応じて、役職定年・定年制の見直し等を検討いただくことが求められています」

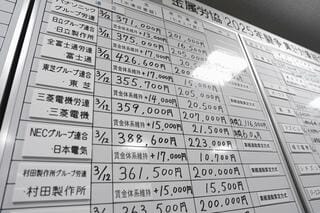

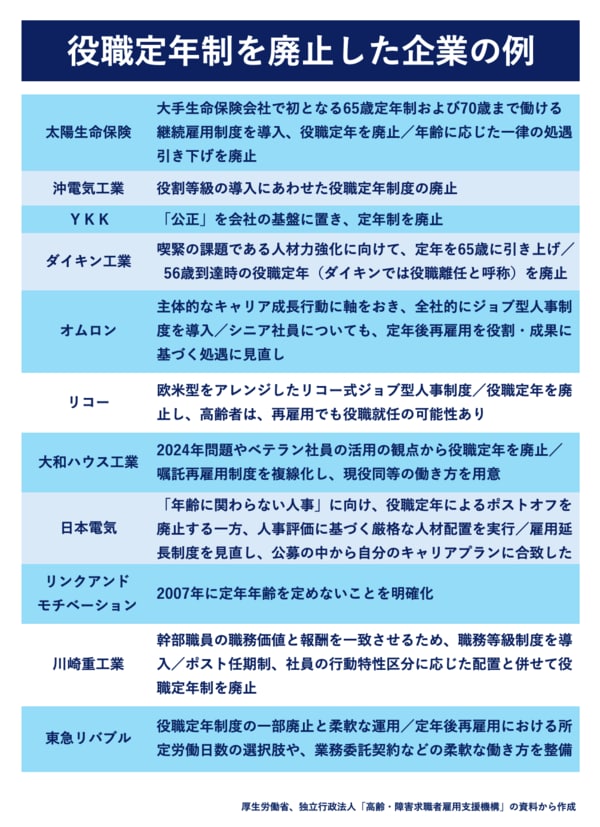

こんな書き出しの資料が2024年9月、厚生労働省によって公表されました。企業が今後、役職定年制度の見直しを検討する際の参考として、すでに制度を撤廃したケースを紹介したもので、いわば、厚労省の“お墨付き”を得た実例集です。そのうち代表的なものを以下にまとめてみました。

表:フロントラインプレス作成

表:フロントラインプレス作成

このうち、沖電気工業は年齢に関係なく誰もが最適なパフォーマンスを発揮できるようにするためとして、一定年齢に達した際に一律で部長や課長といった役職を解く「役職定年制度」を廃止。それに併せて、管理職を対象とした新等級制度を導入しました。

ラインの長として組織のパフォーマンスを引き出す「マネジメント職」、組織の重要課題や価値創造を牽引する「プロフェッショナル職」、主に専門業務を担う「エキスパート職」の3つに複線化しました。こうした制度改革に加え、若手社員を積極的に管理職に登用することで企業の活力を持続しようというわけです。

日本電気なども「年齢にかかわらない人事」を掲げ、適材適所の人員配置をより一層明確に進めるようにしています。

こうした事例を見ても分かるように、役職定年制の廃止はそれ単独ではなく、新たな人事評価制度との組み合わせで実施されています。その大きな流れは、年功序列から成果主義へ、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へというもの。年齢を基準として役職への配置を判断するのではなく、年齢に関係なく能力や成果で抜てきしていくという方向性です。

先述したように、2021年施行の改正高年齢者雇用安定法により、70歳までの雇用は企業の努力義務となりました。

厚生労働省の高年齢者雇用状況等報告(2023年)によると、従業員数 21人以上の企業約23万7000社のうち、70歳までの就業確保措置を実施している企業はおよそ3割です。その具体的方法は継続雇用制度の導入(23.5%)や定年制の廃止(3.9%)、定年の引上げ(2.3%)などですが、こうした施策と相まって、役職定年制の廃止や見直しがさらに進むのは間違いなさそうです。

フロントラインプレス

「誰も知らない世界を 誰もが知る世界に」を掲げる取材記者グループ(代表=高田昌幸・東京都市大学メディア情報学部教授)。2019年に合同会社を設立し、正式に発足。調査報道や手触り感のあるルポを軸に、新しいかたちでニュースを世に送り出す。取材記者や写真家、研究者ら約30人が参加。調査報道については主に「スローニュース」で、ルポや深掘り記事は主に「Yahoo!ニュース オリジナル特集」で発表。その他、東洋経済オンラインなど国内主要メディアでも記事を発表している。