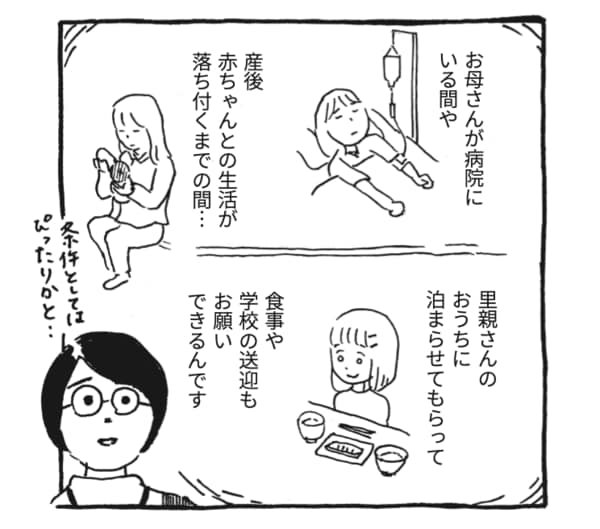

里親には、保護者のいない子どもに家庭を提供するという役割がある(写真:west/イメージマート)

里親には、保護者のいない子どもに家庭を提供するという役割がある(写真:west/イメージマート)

日本では今、4万2000人もの子どもが保護者のいない環境に置かれている(2023年こども家庭庁調べ)。この数は過去10年ほとんど横ばいで、その理由の多くは虐待や両親の精神疾患などだ。

そんな保護された子どもたちに家庭を提供しているのが「里親」だ。里親とは、実の親に代わって子どもを預かり、育てる人たちのこと。期間は数日という短期間から何年にもわたる場合もあり、関わり方はさまざまだ。そんな里親の現状について、『もしかして となりの親子は里親子!?』(理工図書)を出版し、自身も5年前から里親として小学生の子育てをしている、明治学院大学社会学部の三輪清子准教授にお話を聞いた。(聞き手:吉川 愛歩、書籍編集者・ライター)

里親=養子縁組ではない!

──改めて、里親とはどういう制度なのでしょうか?

三輪清子氏(以下、三輪):「里親」というと、よく「養子縁組」と間違えられることがあります。養子縁組とは、子どもを自分の子として正式に戸籍に迎え入れ、一生涯我が子として育てていくこと。一方で里親は、子どもを「預かる」だけのため、いずれ実の親元へ返すことを前提としています。

──子どもを短期間だけ預かる、という里親さんもいらっしゃるんですね。

三輪:数週間または数カ月という単位でも預かることができます。子どもが保護される理由の中には、親の入院や出産、離婚した直後の混乱などもあるので、“状況が整ったら実の親と暮らす”という事情が見えていて、時間の見通しが立っている場合もあります。

──反対に、長期間に及ぶこともありますよね。

三輪:そうですね。我が子と同じように、小さなころから成人するまで見届ける場合もあります。一緒に過ごす時間が長いので、親子のような関係性で思春期の心の揺れなども受け止めながら、養育することになります。

──期間や子どもの年齢など、里親側から希望を出すことはできるのですか?

三輪:里親さんの身勝手な要望を考慮するということはありませんが、里親さんの家庭の状況から、どの年齢の子どもをどのくらい預かることができるのか、適当であるかということは考えなくてはなりません。

児童相談所や里親を支援する機関とよく相談し、前もって預かれる子どもの年齢や預かる期間をある程度決めておくこともあります。

──条件に当てはまる子がいたら、「預かりませんか?」というお知らせが来るのでしょうか。

三輪:そうですね。決まったら基本的には何度か子どもと対面し、一泊のお泊まりなどをしながら、お互いに「一緒に住んでも大丈夫かな?」と探ってみてから、正式なお預かりとなります。「やっぱりお互いに無理だった」というのも子どもに負担ですし、なるべく顔見知りになってから委託することになっています。

一方で、急に保護が決まった子どもがいた場合は「その日から預かれますか?」と言われることもあります。ただ、そういうときは、急な保護に対応できるとわかっているご家庭にお話がいくことが多いですね。

──どのくらいの年齢の子がいるのでしょうか?