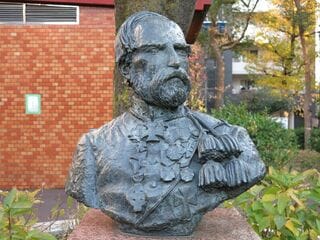

中岡慎太郎

中岡慎太郎

(町田 明広:歴史学者)

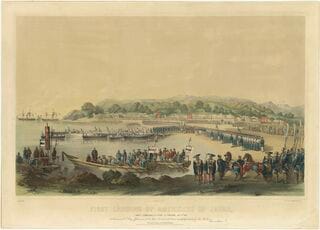

薩長同盟の一般的理解

読者の皆さんにとって、“薩長同盟”は幕末の画期となった出来事として記憶されているのではなかろうか。薩長同盟があって初めて、明治維新が成し遂げられたと思われていることは、否定できない事実であろう。最初に、その一般的理解とはどのようなものなのか、筆者なりに表現してみよう。

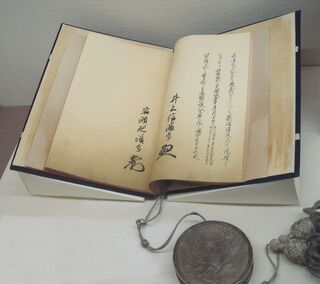

八月十八日政変以降、犬猿の仲となった薩長両藩を仲介し、 何とか連携にもっていきたい坂本龍馬は、長州藩が欲しがっている軍艦や武器を薩摩藩名義で購入し、長州藩に横流しすることを思いつき、西郷隆盛を口説いて了解させた。長州藩が軍需品を長崎で購入できたことにより、 薩長両藩の関係は改善され始めた。慶応2年(1866)1月8日、木戸孝允は京都薩摩藩邸に潜入したが、 お互いのメンツがぶつかり、会談らしい会談はなかった。21日、ちょうど上京した龍馬が煮え切れない両者を叱り飛ばして会談させ、また証人となり、小松帯刀・西郷と木戸との間で6箇条からなる薩長同盟が成立した。

なぜこのように語られるようになったのか、その経緯を追うことは

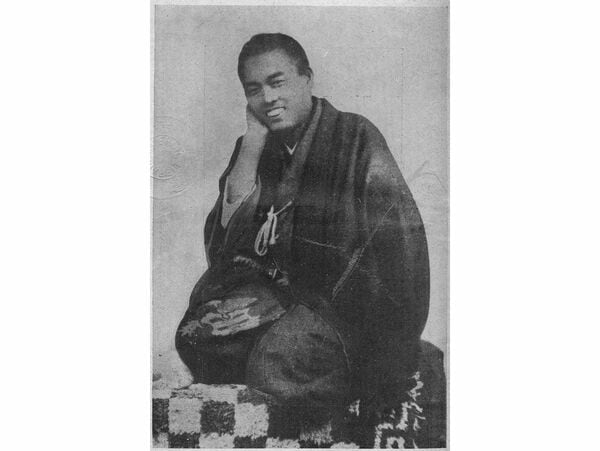

坂本龍馬

坂本龍馬

筆者は、薩長同盟の起点におけるキーマンとして、龍馬のみならず、むしろ中岡慎太郎の存在を忘れてはならないと考えている。今回は4回にわたって、薩長同盟の起点に中岡が存在し、その後の同盟成立に大きな影響を与えたことを紐解いてみたい。