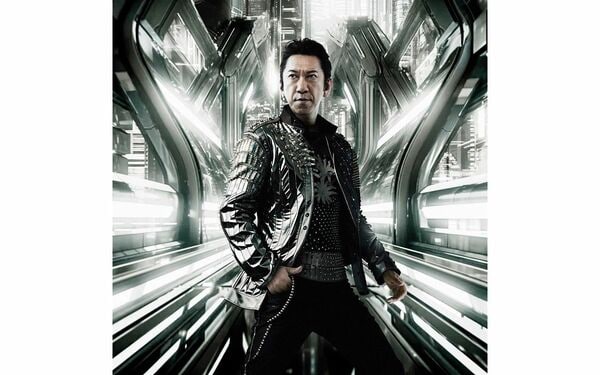

布袋寅泰「GUITARHYTHM Ⅶ(通常盤)」ジャケット写真より

布袋寅泰「GUITARHYTHM Ⅶ(通常盤)」ジャケット写真より

(冬将軍:音楽ライター)

90年代から現在までの、

唯一無二のギターを持つシルエットのギタリスト

弧を描くように弦をはじく右手の軌道、リズムに合わせて軽やかに上がる脚、ダンスするようにギターを弾く姿……。その姿に憧れ、学校の掃除の時間、ほうきをギターに見立て思いきり右手を振り回してみたり、ギターの練習よりも窓ガラスに映るギターを抱えた自分の姿を見ながら、あの華麗なステップの練習をしたり……そんなロック少年たちがどれほどいたことだろうか。

ギタープレイは言わずもがな、多くのギターキッズ、ロックファンが憧れる“ギターを抱えた唯一無二のシルエット”を持つギタリスト、布袋寅泰——。

バンドのギタリストとしての活動よりも、自らボーカルを取るソロアーティストとしての活動期間のほうが圧倒的に長い。しかしながら、やはり布袋はギタリストなのである。今年5月に行われた吉川晃司との伝説的なユニットCOMPLEXによる、能登半島地震の復興支援ライブ『日本一心』。久しぶりにギタリストに徹した布袋の姿に心踊らされた当時のギター少年たちは多かった。そして、初めて生“ギタリスト・布袋”を体感した世代も多くいたことだろう。

本連載では日本のロックシーンを語る上で、ヴィジュアル系ロックバンドの存在が外せないこと綴ってきた。そんなロックバンドのサウンドを大きく彩っているのは言うまでもなくギターである。過去に「BOØWY無くして現在の日本のロックシーンはなかった」という旨を述べたわけだが(ヴィジュアル系カリスマ列伝:第2回「日本のロックバンドの雛形となったBOØWY、その理由とヴィジュアル系への影響」)、それはイコール「布袋のギター無くして現在の日本のロックシーンはなかった」と言っていい。“布袋登場以前/以降”と表せるほどに布袋のギターは日本のロックギターの概念を変えてしまった。

メタルでもハードロックでもブルースでもない。当時の最先端であったニューウェイヴの流れを汲みながらも斬新なプレイと独自性に溢れたサウンドは、センセーショナルを巻き起こした。クールなのにクレイジー、スタイリッシュに見えてアバンギャルドという唯一無二のギタースタイルを紐解いてみる。

誰もが歌えるキャッチーなギター

80年代は海外ではLAメタル、日本ではジャパメタ(ジャパニーズメタル)と呼ばれたムーヴメントが隆盛し、ハードロック/ヘヴィメタルのテクニカルギターが人気であった。多くのギタリストは英国製のマーシャルのギターアンプを爆音で鳴らし、深く歪んだディストーションギターで誰が一番速く弾けるか競い合っていた。そんな時世で日本製のローランドのアンプ、ジャズコーラスのクリーントーンでカッティングをキメていたのが布袋だった。

当時のギター少年たちの多くは、タッカン(高崎晃/LOUDNESS)派か布袋派かに分かれた。高崎の速弾きと布袋のカッティング……比べようもないまったく異なるプレイスタイルだが、どっちが上手いとか、難しいとか、お互いのファン同士が競いあったものである。ただ、高崎のプレイは相当な練習が必要なことは誰の目にも明らかであったが、布袋のギターはなんか弾けそうな気がしたのだ。実際は譜面通り弾いても、本人のようにはならないのが布袋ギターの難しさであるわけだが。

そんな布袋のギタープレイの大きな特徴といえば“歌えるギターフレーズ”である。「IMAGE DOWN」、「わがままジュリエット」「B・BLUE」「Marionette」……歌に入るまでもなく、いきなりスッと耳に入ってくるキャッチーなイントロは、サビと同様な存在であると言っていい。そしてそれは歌メロディを踏襲していくようなギターソロ然り、聴いたら弾きたくなる、ギターに興味がなくとも印象に残る、メロディアスで誰もが口ずさむことのできる、歌えるギターだ。

なぜ布袋のギターはキャッチーなのか。ロックギターのセオリーに“ペンタトニック・スケール”と呼ばれる音階がある。通常のメジャースケール7音から、4、7番目の音を除いた5音で構成されるスケールだ。ロックやブルースのギターソロにおいて使用頻度の高いスケールで、いわゆるロックギターっぽいフレーズと感じるものの多くはこのスケールが使用されている。

しかしながら布袋の奏でるフレーズにはこのスケールがほとんど使用されず、通常の7音階にて構成されているのだ。これは「音階は音が離れていないほうが耳馴染みがいい」「ギターソロは聴き手を驚かせるのではなくほっとさせたい」「アドリブっぽくならないように」というこだわりでもあり、本人曰く“簡単だけど耳に残るフレーズ”の根幹にあるものだ。