シャープ再崩壊の原因はなにか?

シャープ再崩壊の原因を、さらに踏み込んで分析してみたい。

既に述べたが、シャープの創業者の「経営理念」では、独自性のある商品を開発して「先行者利益」を得る戦略が中心であり、「残存者利益」を狙う戦略はありえない。

ところが、戴元社長の経営は「経営理念」と現実との間でブレてしまった。これがシャープ再崩壊の原因の一つと考えられる。

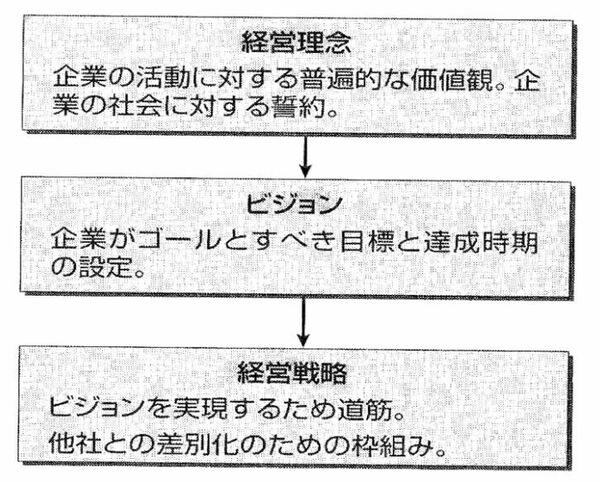

経営には、【図1】に示すように、「経営理念」、「ビジョン」、「経営戦略」の3段階の方針決定が必要である。

【図1】「経営理念」、「ビジョン」、「経営戦略」の関係(出典:藤末健三(2004)「技術経営入門(改訂版)」から 著者作成)

【図1】「経営理念」、「ビジョン」、「経営戦略」の関係(出典:藤末健三(2004)「技術経営入門(改訂版)」から 著者作成)

「経営理念」とは、企業活動に対する普遍的な価値観を示す。いわば企業の社会に対する誓約であり、創業者が作ることが多い。「ビジョン」は、経営理念の基に、企業が数年の目標と達成時期を設定したものだ。「経営戦略」は、ビジョンを実現するための道筋を示す。

「経営理念」や「ビジョン」と、現実的な「経営戦略」に齟齬やブレが発生することはままある。その「経営戦略」の齟齬やブレを修正して一定の方向に揃えるのも、「経営理念」や「ビジョン」の役割の一つである。「経営理念」は、羅針盤の働きをすると言えよう。

シャープは戴正呉氏が社長に就任した2016年に、新コーポレート宣言“Be Original.”を制定した。私は、戴元社長が掲げた「経営理念」としての“Be Original.”に基づいて、経営を一定の方向に揃えるべきだと思っている。

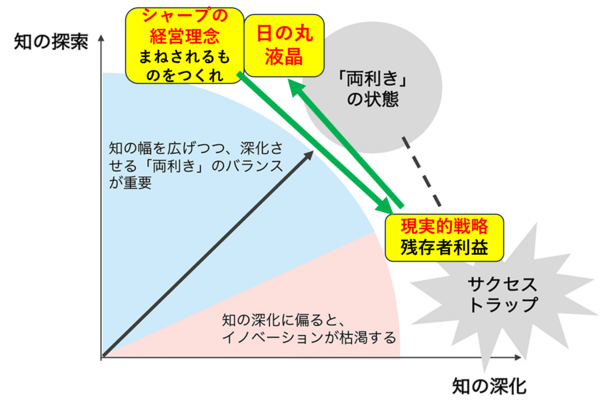

最近注目されている経営理論に、オライリーとタッシュマンによる「両利きの経営」がある。企業活動において「探索」と「深化」のバランスを取る考え方だ。この本にある早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授が作成した図を参考に追記して【図2】に示しておく。

【図2】「知の探索」と「知の進化」とサクセストラップ(出所:オライリー等(2019)「両利きの経営」の入山章栄作成図に著者追記)

【図2】「知の探索」と「知の進化」とサクセストラップ(出所:オライリー等(2019)「両利きの経営」の入山章栄作成図に著者追記)

「深化」とは、事業を深掘りし、磨きこんでいく活動だ。「探索」は、新しい範囲に認知を拡げていく活動で、新しいアイデアにつながる。

戴元社長の思いの動きについて、【図2】を用いて整理しておく。

創業者・早川徳次氏がいう「まねされるものをつくれ」は、「探索」を重視した経営理念と言える。戴元社長はこれに賛同して、シャープ再建を成し遂げた。

しかし、JDI白山工場の買収は残存者利益を狙った「現実的戦略」であり、「深化」に重きを置いた判断だった。そこに「探索」から「深化」へのブレが見られる。

さらに戴元社長は、退任前にSDPを完全子会社として「日の丸液晶の動きが出てくることに期待する」と語るなど、「探索」側への揺れ戻しを感じさせている。

経営には、「経営方針」の位置づけと共に、現実的な「経営戦略」により、齟齬やブレが発生するのはよくあることだ。

一方、現在の呉柏勲社長の経営は、「深化」に偏っているように感じる。このために「サクセストラップ(成功の罠)」に掴まったともいえる。現在の事業の「深化」に偏ると、イノベーションが枯渇してしまう。

シャープ再崩壊の原因として、戴元社長の「経営理念と現実的「経営戦略」」とのブレと共に、呉柏社長の「深化」に偏った経営で「サクセストラップ」にはまったことを考えている。

今後取るべき戦略と悲願「日の丸液晶」は幻影か

シャープの呉社長は2024年3月期の決算報告会において、「鴻海と資本的な協力を検討する」との方針を示した。また、24年秋に堺工場の操業を停止するとともに、中小型液晶も生産能力の縮小を図るとした。これを液晶「全面撤退が本音」との論評も出ている。

さらに、堺工場についてはデータセンターへの転用を目指すと発表された。具体的には、KDDIと人工知能(AI)向けデータセンター運営に乗り出すという(6月3日発表)。

シャープ再崩壊の対策として、まずは現実的な対策が必要であり、鴻海からの出資は必要である。しかし、「深化」に偏った経営による「サクセストラップ」にはまったままでは、縮小均衡に陥り、ますます衰退する恐れが強い。

「探索」をどの様にして加味していけるかが、今後のポイントとなる。

経営陣に鴻海出身者が増えるとしても、「探索」を基にアドバイスできる人材を加えることが一つの対応だ。