苦しい城造りとなった理由

こんな苦しい城造りとなった理由は、一つは8万石という財力の限界、もう一つは数正の立場だろう。近世城郭を形づくる技術は、もともと上方で生まれたものである。信州の片田舎に石垣や天守を築くとなったら、専門の職人を上方から呼び寄せなくてはならない。

けれども数正は、秀吉にヘッドハンティングされたとはいっても、豊臣政権では外様にすぎない。全国各地で秀吉子飼いの大名たちが、城普請に血道をあげている時勢で、上方から大勢の職人を長期間、松本に呼び寄せることは数正にはできなかっただろう。

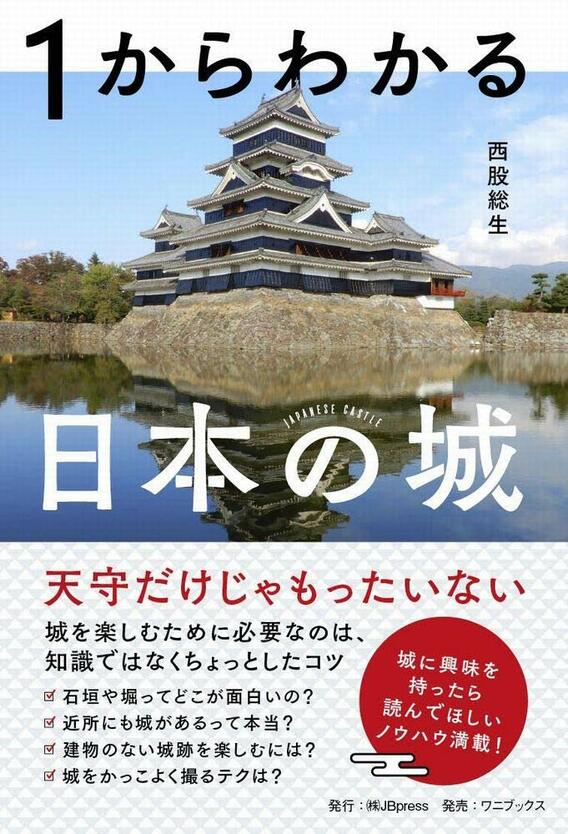

つまり、投下できる財力と利用できる技術的リソースとに鑑みて、現実的な問題解決を図った結果が、松本城の姿なのである。

このように石垣を積んだり天守を建てたりするためには、高度な技術が必要だった

このように石垣を積んだり天守を建てたりするためには、高度な技術が必要だった

ただ、石川氏以降の城主たちは、やはりこの天守を不格好だと感じたのだろう。そこで、巽櫓や月見櫓を追加していった。全体としてアシンメトリー(左右非対称)の美を作り出すことによって、大天守単体での不格好さを克服しようと考えのだ。

茶陶を見るとよくわかるが、桃山時代〜江戸初期は先鋭な美意識で「破調の美」を追求した時代なのである。松本城の場合も、後から増設された巽櫓は、アシンメトリーながらデザイン的なバランスが取れるよう、壁の白黒比や窓の形などを既存の天守と揃えている。これは、かなり繊細な配慮といえよう。

巽櫓は上層階に華頭窓を一つだけ付けて、乾小天守と共通デザインにししている。なかなか心憎い配慮だ

巽櫓は上層階に華頭窓を一つだけ付けて、乾小天守と共通デザインにししている。なかなか心憎い配慮だ

結果として、歴代城主たちの試みは成功を収めた。いま、松本城の堀端を歩くと、天守は角度によって刻々と表情を変え、「破調の美」によって見る人を魅了するからだ。

松本城は凡城で、天守も不格好だ。筆者はやはり、この城を「名城」と評することにためらいを覚える。

でも、眺めていて飽きない城であることも、また確かだ。その証拠に、筆者も何度も訪れているし、これからも折に触れて訪れたいと思う。

大天守は不格好だが、この角度から天守群全体を眺めるとなぜかカッコイイ

大天守は不格好だが、この角度から天守群全体を眺めるとなぜかカッコイイ