生産者・消費者・社会の「三方よし」、データが拓く食の未来とは?

パーソナルデータ活用で食の価値が進化する

2022.1.31(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

コロナ禍で手に入れた「食というエンタメ」をチャンスにする

ロイヤルホールディングス菊地唯夫と「おいしい経済」楠本修二郎が語る「外食の希望」

楠本 修二郎

ロイヤル・菊地会長「過去の延長に未来はない」と決めた覚悟

「おいしい経済」楠本修二郎とロイヤルホールディングス菊地唯夫が語る「外食の希望」

楠本 修二郎

「世界一に最も近い日本人」は「シェフ」である

ブルガリ、アルマーニなどとコラボする注目の女性実業家が語る日本のポテンシャル

楠本 修二郎

「正直、関係ない」と思われる社会課題への見る目を変えるには?

カフェ・カンパニー楠本修二郎×フードロスバンク・山田早輝子対談(中編)

楠本 修二郎

「効率性」より「独自性」、カフェ第一人者語る「外食」のヒント

WIRED CAFE社長が語る「人が集まる場の作り方」(後編)

楠本 修二郎

本日の新着

小売りAI革命の分水嶺:エージェント型コマース巡るグーグルと小売り大手の主導権争い

共通規格の普及と専用チップで低コスト化を加速、消費者との絆を保つ新戦略が試される

小久保 重信

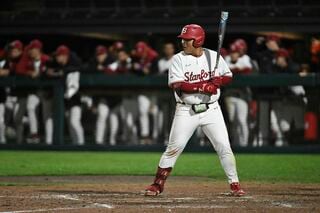

スタンフォード大の佐々木麟太郎選手が結んだ驚きのスポンサー契約、「メジャーに挑戦」が高める選手のブランド価値

田中 充

「がんの一つや二つあって当たり前だろう」それでもやはり見つけられたくはない

勢古 浩爾

次のAIのブレイクスルーも必ず人間の脳から生まれる、超知能AIシステムを開発するために必要な「心の理論」

【著者に聞く】『知性の未来』のマックス・ベネットが語る、AIが賢くなるほどAIが独自の倫理観を持つリスク

長野 光

日本再生 バックナンバー

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本

飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世

加害者の更生と償いは誰が決めるのか?綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件が突きつける問い

関 瑶子

消費税減税競争に異議あり!いま必要なのは中所得層の所得税アップと社会保険料負担の削減だ

原 英史

明日メシを食うカネがない!金欠派遣高齢者が年金事務所や社会福祉協議会、区役所をはしごしてゲットしたもの

若月 澪子

麻雀にハマり、家と仕事を失った中高年男性が辿り着いた介護職、そこで彼が見た女性社会の掟とは

若月 澪子

なぜ私の職場はこんなにも憂鬱なのか?心理学が明かす価値観の衝突と、憂鬱からあなたを解放する「首尾一貫感覚」

関 瑶子 | 舟木 彩乃