安倍首相の中東歴訪、何の「成果」があったのか

アブダビとの合意だけでは「危機対応能力の向上」とは言えない

2020.1.23(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

中東・アフリカ バックナンバー

「いまの日本はバカ」、元駐日ベナン大使・ゾマホン激白!アフリカで日本が中国に完敗する理由

安田 峰俊 | ゾマホン ルフィン

ゾマホン激白「祖国の独裁に挑む!」…「たけしさんは神様」日本愛を語る元駐日ベナン大使、危険な国会議員選挙に

安田 峰俊 | ゾマホン ルフィン

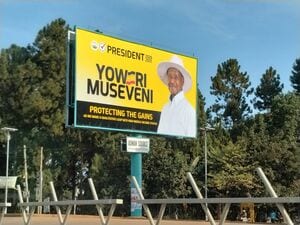

プーチン、習近平を上回るStrong Menが統治するアフリカ諸国、強権的な長期独裁だが必ずしも否定できない国家の安定

山中 俊之

ガザ戦争で中断したサウジとイスラエルの国交正常化交渉のゆくえ、カギを握るイスラエルの「小さな譲歩」

長野 光 | 近藤 重人

ガザに平和訪れるか、イスラエル経産相が独白「彼らが戦うのならガザのように、協力するのならドバイのようになる」

山田 敏弘

「12日間戦争」で弱体化した軍事大国イラン、変わる中東のパワーバランス、ただし核協議で米国に屈するとは限らず

舛添 要一