「エビに優しい」養殖技術、日本から世界へ

世界を渡り歩くグローバル食材、エビ(後篇)

2019.10.18(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

本日の新着

自公連立解消、「下駄の雪」がむいた牙、選挙協力は消えたが国民の「保守回帰」にかけ高市氏は解散総選挙に出るか

2025年を振り返る【舛添直言】支持母体や選挙区事情を考慮すれば公明党以外との連立は考えにくいが【JBpressセレクション】

舛添 要一

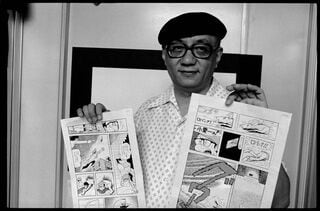

『あんぱん』手嶌治虫のモデルとされる手塚治虫とやなせたかしの関係、手塚は「アンパンマン」を見られなかった?

[2025年を振り返る]朝ドラ『あんぱん』ゆかりの人々(5)【JBpressセレクション】

鷹橋 忍

公明党が完全「野党」に転身へ、自民党との連立「解消」どころではない、想像をはるかに上回る野党協力で目指す先

[2025年を振り返る]激震に見舞われ続ける高市自民、その数少ない打開策は?【JBpressセレクション】

市ノ瀬 雅人

佳子さまの結婚願望を阻む三重苦、「多忙な公務」「皇族数問題」「SNS過熱」のリスクと重圧

つげ のり子