翌日に控えた横浜ベイスターズ(現・横浜DeNAベイスターズ)とのオープン戦は中止となり、横浜への移動もキャンセルされ、引き続き滞在するホテルで「安否確認」が優先された。

連絡がついた者、つかない者。繰り返し流される現地の映像に、多くの選手、スタッフが焦っていた。

僕の家族は無事だった。大阪にいたのだ。僕がプロ野球選手になってからというもの、沖縄・久米島で行われる春季キャンプが始まる2月1日から、オープン戦などで各地を転戦するため仙台にある家には帰れない。まだ子どもが小さかったため、家族は妻の実家がある大阪に帰省していた。

家族と連絡がついてから、友人や知人にひとり、またひとりと連絡をした。電話はほとんどつながらず、メールでテキストメッセージを送り続けた。返信があるたびに安堵する。

その繰り返し……。

どうしても繋がらなかった人に奥玉真大さんがいた。PL学園の6つ年上の先輩だ。社会人野球でプレーしたのち、気仙沼に帰り家業の酒屋を継がれていた。

気仙沼はとりわけ甚大な被害を受けた地域だった。テレビから流れる衝撃的な映像に触れ、不謹慎にも悟った。「生き残れなかったのだ……」と。

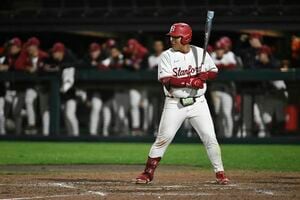

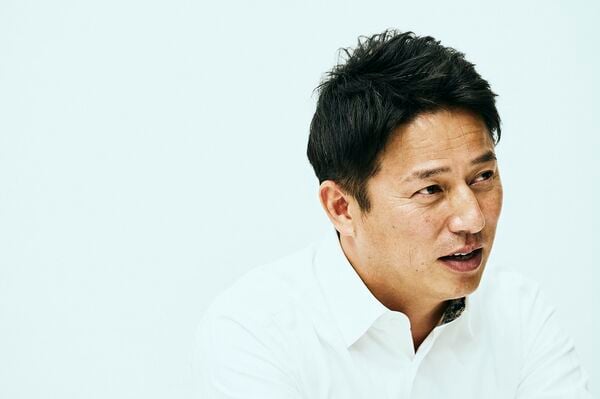

半生を振り返る平石洋介

半生を振り返る平石洋介

「野球をやっている場合ではない」

中学、高校と大阪に住んでいた僕は、阪神・淡路大震災を経験している。神戸に親戚が住んでおり、心配もした。それでも「3.11」は強烈だった。

オープン戦は軒並み中止になり、地震発生から4日後の3月15日には、パ・リーグの開幕が延期されることが発表された。

僕たちイーグルスは横浜のホテルにしばらく滞在することになる。

それでも、練習までなくなるわけではない。プロ野球選手は仕事である。しかも、多くの人に支えられる職業だ。自分たちから「野球をすること」を放棄するわけにはいかないのは当然だった。それでも……「野球なんか、やっている場合か?」という思いは日に日に強くなった。

中堅の選手として、一軍定着を狙う立場として、「勝負の年」「野球にがむしゃらに取り組もう」と考えていた自分はすっかりといなくなっていた。

実際、選手たちは誰もがそう思っていたと思う。

選手会の役員をやっていた僕は、毎日の練習になかなか身が入らず、むしろ練習前、練習後と時間の許す限り、選手会長の嶋基宏やキャプテンの鉄平らと話し込むことが日課になっていた。

「自分たちにできることは何か?」

「一刻も早く仙台に戻って、できることをしなければ」

東北を本拠地とするプロ野球チームの選手として抱く使命感は同じだった。しかし、「帰る」方法がない。

東北新幹線は復旧のめどが立たず、高速道路や一般道も一部で通行止めになるなど寸断されてしまっている。飛行機で最寄りの場所まで行こうにも、交通手段は限りなく少なく現実的ではない。

そのもどかしさは「野球どころではない」という思いに拍車をかけた。

僕や基宏、鉄平らを中心としたホテルでの「話し合い」は、山崎武司さんや山村宏樹さんといったベテランの選手が加わって連日行われた。

「俺たちにできることは何だろう? とりあえず、今は野球をしている場合じゃない」

「1日でも早く仙台に帰るにはどうしたらいいか」

練習前、練習後。ホテルの会議室や誰かの部屋。その会話は、はっきり言って堂々巡りだったが、じっとしているよりはマシだった。

こうした思いは、選手だけでなく、球団スタッフとも共有していた。

とりわけ星野監督の専属マネージャーだった河野亮さんは、選手を気にかけてくれており、ことあるごとに「監督が『何かあったら相談に来い』と言ってくれています」と顔を出してくれた。