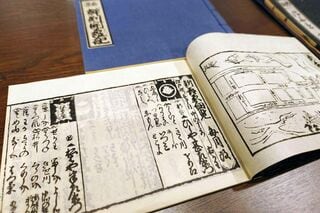

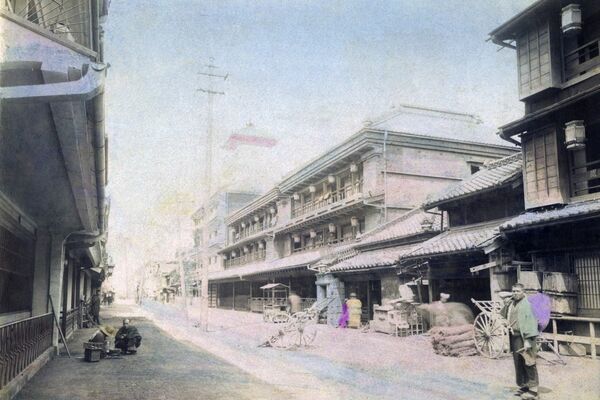

吉原の遊郭(写真:MeijiShowa/アフロ)

吉原の遊郭(写真:MeijiShowa/アフロ)

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第24回「げにつれなきは日本橋」。地本問屋・丸屋の娘「てい」から店舗売却を拒まれる蔦重は皆の協力も得ながら何とか打開しようとするが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

「忘八」と差別された吉原の親父たち

吉原の親父たちの支援の下、日本橋に進出することになった蔦屋重三郎。経営難で店を畳むことになった地本問屋の丸屋を買おうとするが、橋本愛演じる丸屋の一人娘「てい」が、どうしても耕書堂には売りたくないらしい。買い手を探してくれるという鶴屋に対して、こうくぎを刺した。

「吉原の蔦屋耕書堂だけは、一万両積まれようともお避けいただきたく」

これだけ毛嫌いされているのは、なぜなのか。吉原の親父たちは「蔦重の手がけた往来物が丸屋の息の根を止めた」「ていの亭主が吉原の遊女に入れあげて店が傾くきっかけになった」と聞いた噂を蔦重に伝えたりもしたが、何か事情がありそうだ。

だが、ていの抵抗とは別に、そもそも「吉原者(よしはらもの)」が日本橋に来てほしくないという地元の反発も今回の放送では描かれた。蔦重が親父たちと日本橋に乗り込んでくると、街の住民たちはこんなふうにヒソヒソと囁いた。

「吉原者だ……」

「初めて見た……」

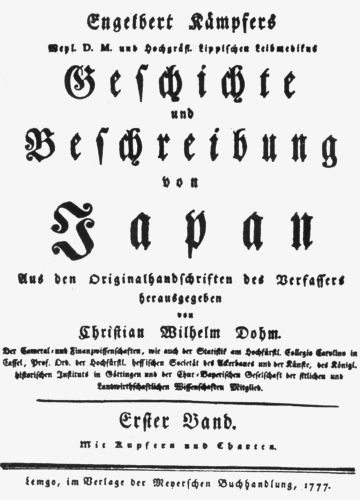

ドラマであるように、実際にも遊郭のオーナーである楼主たちは差別されていた。人として大切な「八つの徳」(仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌〈てい〉)を忘れた者、すなわち「忘八(ぼうはち)」と呼ばれていたという。元禄3(1690)年に、長崎の出島にオランダ商館付き医師として来日したドイツの旅行家エンゲルベルト・ケンペルが『日本誌』で次のような趣旨のことを書いている。

「楼主はいかに裕福でも、決して公正な市民とは認められず、市民と交際することも叶わない。ほとんど人とは認められていない」

安永元(1772)年には、ある出来事をきっかけに「忘八」の差別的な扱いは決定的なものとなる。

エンゲルベルト・ケンペルの著作『日本誌─日本の歴史と紀行』第1巻(写真:アフロ)

エンゲルベルト・ケンペルの著作『日本誌─日本の歴史と紀行』第1巻(写真:アフロ)