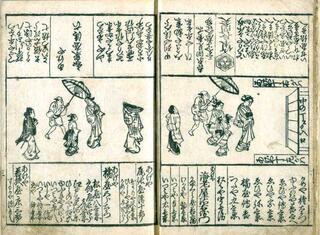

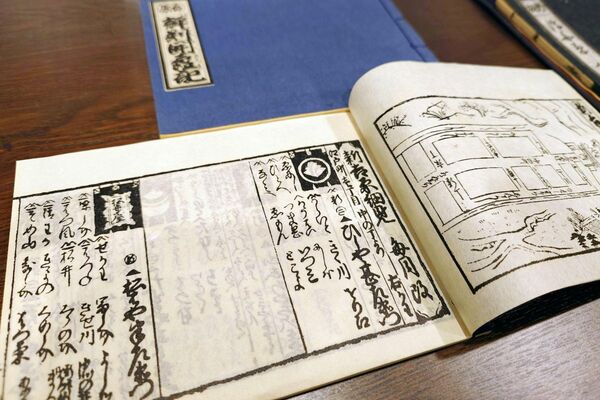

遊郭の案内書「吉原細見」の復刻版(写真:共同通信社)

遊郭の案内書「吉原細見」の復刻版(写真:共同通信社)

江戸の出版人・蔦谷重三郎(つたや じゅうざぶろう)はヒット作をどのように生みだしたのか。そこから現代のビジネスパーソンが学べることは少なくない。吉原で生まれ育った蔦重は遊女のガイドブック「吉原細見」をより使いやすいものにするために、さまざまな工夫を行った。そこから垣間見られる蔦重の「モノづくりの姿勢」とはどんなものだったのか。大河ドラマ『べらぼう』第7回「好機到来『籬(まがき)の花』」の内容を踏まえながら、『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

「定番ジャンル」も工夫次第で生まれ変わらせることができる

いわゆる「偉人」と呼ばれるような、後世で語られる歴史人物たちには「世間に知られるきっかけとなった仕事」というものが必ず存在する。

フランスの英雄ナポレオンが砲兵指揮官として派遣されたトゥーロンで頭角を現したように、「万能の天才」として多方面で活躍したゲーテがデビュー作の『若きウェルテルの悩み』でいきなりベストセラーを飛ばしたように、戦国時代に新進気鋭の織田信長が「桶狭間の戦い」で強大な今川軍を打ち破ったように、である。

「江戸のメディア王」として名をはせた蔦屋重三郎の場合は「吉原細見のリニューアル」が、世に出るきっかけの仕事となった。

「吉原細見」とは「吉原にどんな遊女がいるのか」が分かるガイド本のこと。毎年、春と秋に刊行されていた。吉原細見の出版は貞享年代(1684~1688年)から始まり、蔦重が生まれる約30年前の享保中期(1720年代)に全盛期を迎えて、多くの版元が参入するようになった。

つまり、蔦重はすでに定番の刊行ジャンルとなっていた吉原細見に、あえて参入したということになる。なぜ、そんな挑戦をしたのか。その理由は蔦重の言葉ではなく、刊行した蔦重版の吉原細見に施された工夫からありありと伝わってくる。

2月16日放送の大河ドラマ『べらぼう』では、蔦重が吉原細見をこれまでの倍の冊数を売るために、知恵を出すプロセスが描かれた。

「これ以上、工夫のしようがないだろう」と思われていたジャンルでも、斬新な切り口によって、市場に大きなインパクトを与えられる。蔦重の奔走は、現代のビジネスマンにそう伝えてくれているようだ。

蔦重は、どのような差別化を図ったのか。実際の誌面を参考にしながら解説していこう。