幻の11代将軍・徳川家基を毒殺したのではないかと噂された田沼意次(静岡県牧之原市にある田沼意次の銅像、写真:共同通信社)

幻の11代将軍・徳川家基を毒殺したのではないかと噂された田沼意次(静岡県牧之原市にある田沼意次の銅像、写真:共同通信社)

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』で主役となった蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。江戸時代中期に数多くのクリエーターをプロデュースした「江戸のメディア王」だ。第6回「鱗(うろこ)剥がれた『節用集』」では、地本問屋の鱗形屋に通うようになった重三郎が、鱗形屋孫兵衛と相談して新たな青本を作る計画を立てるが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

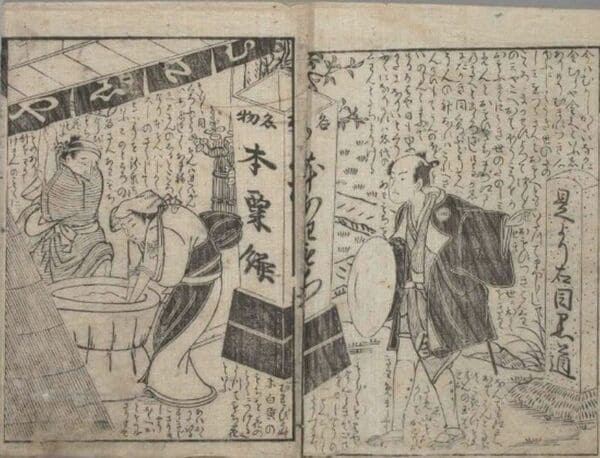

>>【写真】鱗形屋孫兵衛が発刊し、大人向けのコミカルな内容で大ヒットした『金々先生栄花夢』

青本を「黄表紙」に生まれ変わらせた名クリエーターたち

前回の放送では、何とか版元になりたいと、横浜流星演じる蔦屋重三郎は、地本問屋の株仲間になろうとするも、そもそも本屋で株仲間制度があるのは書物問屋だけだった。

エンタメ本を扱う地本問屋と、学術や宗教など専門書を扱う書物問屋では、制度が異なることを知った重三郎。既存の地本問屋のもとで修業してのれん分けをしてもらうために、片岡愛之助演じる鱗形屋孫兵衛(うろこがたや まごべえ)のもとに通うことを決意した。

*前回記事参照/『べらぼう』蔦重も驚いた「書店問屋」と「地本問屋」で違う“仲間”の意味とは?平賀源内が説くフリーランスの心得(2025年2月8日公開)

今回の放送で重三郎は早速、孫兵衛のもとで新たなアイデアを出している。目をつけたのは「草双紙」(くさぞうし)である。

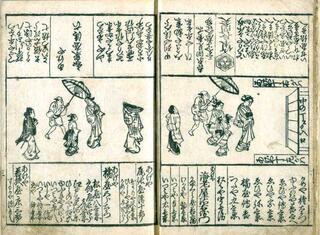

延宝年間(1673~1681)における草双紙はもっぱら子供向けの絵本で「赤本」と呼ばれたが、延享年間(1744~1748)に入ると、浄瑠璃のあらすじ、軍記物、怪談など大人向けの内容となり、「黒本」や「青本」と呼ばれた。

いずれも表紙の色からついた呼び名だが、重三郎が出したいと考えたのは、ただの「青本」ではなく、新しいかたちの青本だった。

ドラマでは、花魁(おいらん)の花の井や、兄の次郎兵衛も「青本はつまらない」と口をそろえるので、重三郎はむしろそこに改良の余地があると考えた。古くさい絵や筋立てを変えることで勝機を見い出そうと、孫兵衛にこんな投げかけをしている。

「『今』じゃねえんですよ。もっとこう…江戸っ子が楽しめるような粋なもんにできねぇですかね」

今回の放送では、そんな構想を描くところまでだったが、実際にはこの後どんな展開が待っているのか。安永4(1775)年に鱗形屋孫兵衛が発刊した『金々先生栄花夢』(きんきんせんせいえいがのゆめ)が草双紙でありながら、大人向けのコミカルな内容で大ヒットとなった。

ストーリーとしては、田舎者が栄華を望んで江戸に上るものの、餅屋で餅ができるのを待っている間に「栄華の後に結局、落ちぶれてしまう」という夢を見て、無常を悟って田舎に帰るというもの。

物語の大部分はひらがなで書かれており、漫画のような絵本仕立てとなっていることから、庶民にも読みやすかった。この本のヒットによって、作画を担当した恋川春町(こいかわ はるまち)は、たちまちその名を馳せることとなる。

これ以後の草双紙は「黄表紙」と呼ばれて、孫兵衛は戯作者の朋誠堂喜三二(ほうせいどう きさんじ)による黄表紙を次々と出版する。ところが、鱗形屋が同じ出版物をタイトルだけ変えて出す「重板・類板」の禁を犯したことで失速。重三郎が鱗形屋に代わって、この「黄表紙」の全盛期を築き上げることになる。

重三郎は、恋川春町や朋誠堂喜三二らクリエーターをどんなふうにプロデュースするのだろうか。出版人・蔦屋重三郎の本領が発揮されるところを早く見てみたい。