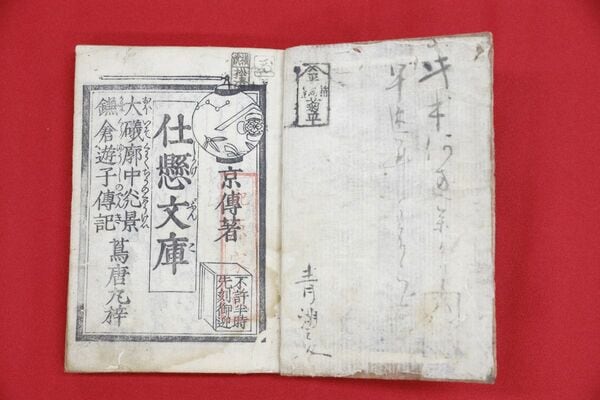

蔦屋重三郎が別名で出版した、吉原遊びを指南する内容の洒落本(東京都千代田区の東京古書会館、写真:共同通信社)

蔦屋重三郎が別名で出版した、吉原遊びを指南する内容の洒落本(東京都千代田区の東京古書会館、写真:共同通信社)

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』では、江戸時代中期に数多くのクリエーターをプロデュースした蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)が主役に選ばれ、話題となっている。第5回「蔦(つた)に唐丸因果の蔓(つる)」では、版元になるべく重三郎は東奔西走。「仲間」に加えてもらうために本屋の株を買おうとするが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

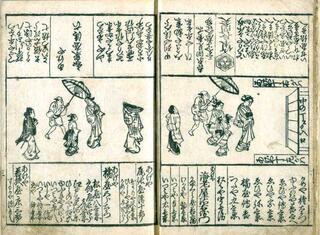

>>【写真】蔦重がプロデュースしながら事業から外された錦絵シリーズ『雛形若菜初模様』

米中心の経済からの脱却を図った田沼意次の「財政改革」

「お血筋が絶えるかもしれんという、まさかの折に備えるためだけに、3つも家を養うなど無駄の極みだ」

前回の放送では、田沼意次が「御三卿」の一つである田安家を滅亡させるべく動いたことについて、そんなセリフで説明された。

意次の財政改革への意欲が、並々ならぬものだったことは確かである。今回の放送も、意次の財政改革を踏まえた方が理解しやすい場面があったので解説していこう。

幕府の財政状況が深刻化したのは、5代将軍・徳川綱吉の頃のこと。歴代将軍によるぜいたくの影響もあったが、それ以上に鉱山の枯渇が大きな打撃となり、備蓄はほぼ底をついてしまった。そこで財政改革を行うべく「享保の改革」を断行したのが、8代将軍の徳川吉宗である。吉宗は自ら率先して倹約をしながら、皆にもぜいたくをしないように呼びかけた。

それと並行して増収策にも着手する。参勤交代の緩和と引き換えに諸大名に米を献上させる「上米(あげまい)の制」を定めて急場をしのぎながら、新田開発に注力した。米の収入を増やすためにさまざまな政策を打ち出したことから、「米将軍」とも呼ばれた。そこには「米価さえ安定させれば、他の物価も安定するはず」という思いがあったことだろう。

だが、意次はそんな米中心の経済から脱却しなければならないと考えた。商業を重視する経済政策へと大転換を図っている。

意次が行ったこととして、吉宗の時代に公認された「株仲間」を積極的に拡充したことが挙げられる。株仲間とは、商工業者が同じ商品を扱う者同士で結成した組合のこと。幕府に「冥加金(みょうがきん)」という税金を払うことで「株」を手に入れて、独占的に仕入れや販売を行えるようになる。

株仲間の結成によって、新規参入がしにくくなる一方で、商品の価格や供給が安定するというメリットがある。また、税収を増やしながら商工業の実態を把握できる点も、意次が株仲間を積極的に推奨した理由の一つだ。

さらに、意次は専売制の拡充にも尽力した。薬用人参や、銅と亜鉛を混ぜ合わせた合金である真鍮(しんちゅう)、そして銅などに専売制を導入。「銅座(どうざ)」、「朱座(しゅざ)」、「真鍮座(しんちゅうざ)」などを設置した。商人から運上金(うんじょうきん)を取り立てながら、産物の流通を統制する場を設けている。

今回の放送では、意次が推奨した「株仲間」に入ろうと、重三郎は行動を起こす。ところが、本屋についてはちょっと特殊な事情があったようだ。