住居としての機能を失う建物が続出したら…

──1981年以降の建物なら大丈夫、とも聞きますけれど。

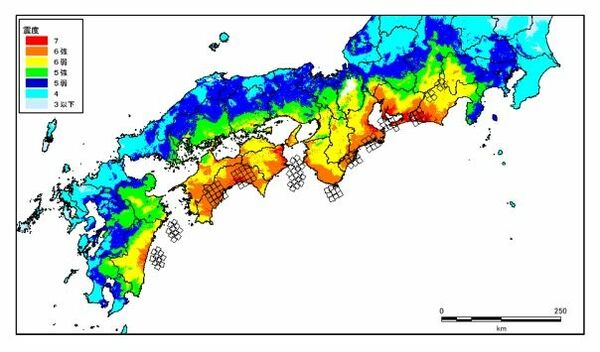

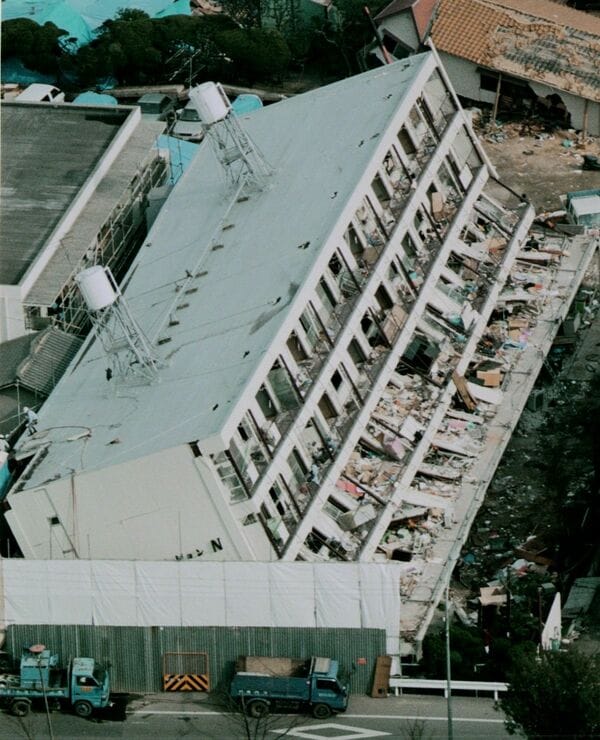

阪神大震災で倒壊した兵庫県西宮市のマンション。旧耐震基準で作られたマンションに大きな被害が出た(写真:共同通信社)

阪神大震災で倒壊した兵庫県西宮市のマンション。旧耐震基準で作られたマンションに大きな被害が出た(写真:共同通信社)

「大丈夫」って、そんなあいまいな言葉で納得していてはダメです。今の建築基準法は、守っていれば命は助かりますという最低限度のレベルです。ここ大事です、最低限度です。ペチャンコにはなりません、というにすぎません。住み続けたり、生産したりという建物の機能が維持できることは全く保証していません。

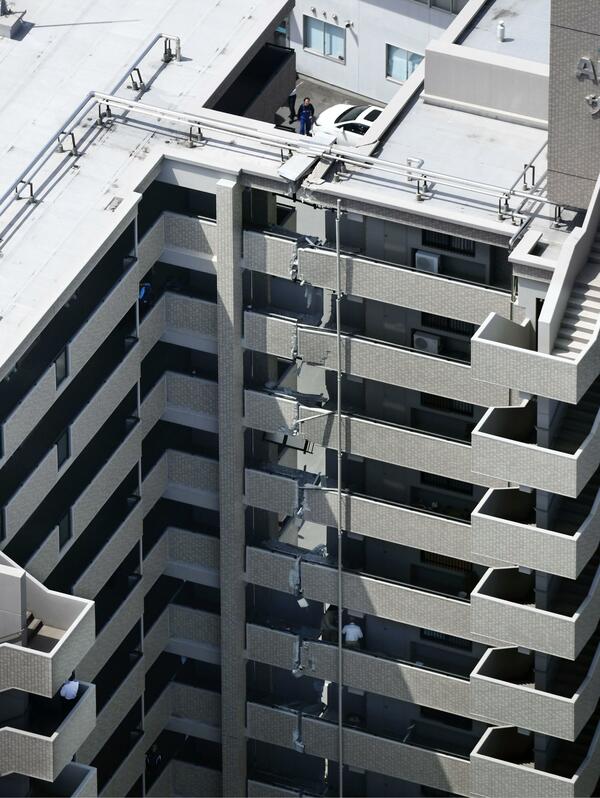

熊本地震で被害を受けた熊本市内のマンション。倒壊はしてはいないが…(写真:共同通信社)

熊本地震で被害を受けた熊本市内のマンション。倒壊はしてはいないが…(写真:共同通信社)

地震の規模が小さくて局地的な被害だったら、建物に被害があっても、周囲の無事だった地域から応援の人たちがやってきて生活を助けてくれたり、生産もカバーしたりできます。ところが同時に広い範囲の地域が被災する南海トラフのような巨大災害では、機能が維持できないとまずいと思いますよ。

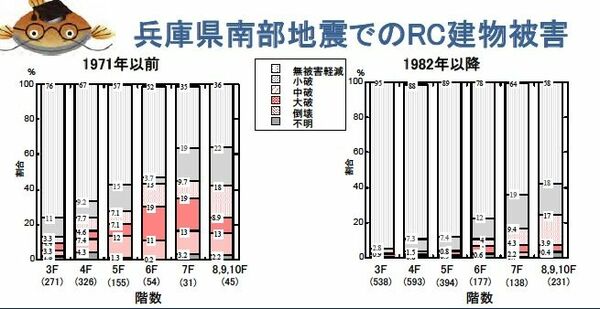

現行基準の建物でも階数が増えるにつれて被害が増えていくのがわかる(日本建築学会近畿支部による調査による)

現行基準の建物でも階数が増えるにつれて被害が増えていくのがわかる(日本建築学会近畿支部による調査による)

揺れた時に命は助かった、でも家は大破した。その後、長期間誰も助けくることが難しい状態が続けば、生きながらえることは難しくなるかもしれません。

──強い揺れを想定する必要が新たに見えてきたのでしょうか。

敵が強くなったというわけではなくて、観測網が充実したおかげで、今までよく見えていなかった揺れの大きさ、言い換えると敵の大きさが見えるようになったということですね。

阪神・淡路大震災のころは全国に震度を観測している点が約150しかなかったのが、今は4300以上もあってきめ細かく観測できるようになったので、以前は取りこぼしていたような強い揺れも観測できるようになったということです。