東日本大震災で倒壊した3階建ての精密加工メーカーの工場=福島県須賀川市(写真:共同通信社)

東日本大震災で倒壊した3階建ての精密加工メーカーの工場=福島県須賀川市(写真:共同通信社)

次の南海トラフ地震が、もし最大規模だったら最悪の場合は約30万人が亡くなり、経済被害は270兆円とも想定されています。日本はこの国難を乗り越えられるのか。建築分野に残された課題は何なのか。福和伸夫・名古屋大名誉教授に聞く後編です。

敵が強くなったというわけではなくて、観測網が充実したおかげで、今までよく見えていなかった揺れの大きさ、言い換えると敵の大きさが見えるようになってきたのだと福和教授は話します。阪神・淡路大震災のころは全国に震度を観測している点が約150しかなかったのが、今は4300以上もあり、きめ細かく観測できるようになったので、以前は取りこぼしていたような強い揺れも観測できるようになったということです。

(*前編はこちら)

揺れたときにただ助かればいいのか、揺れ収まった後も住み続けられるようにするのか

──どこまで安全を求めるか、あまり考えられていないのですか。

それは社会の価値観の問題です。建築家を悪者にすれば済む話ではありません。国家として、建物の安全性をどのぐらいまで担保すべきかという議論を本来であれば防災庁みたいなところですべきでしょう。今後の社会にはこういう安全性が必要なので、「建物にこういう性能が必要だ。各省庁こういう考え方で今の考え方を見直してくれませんか」っていうことが言えるようになると、防災庁ができる意味があるでしょうね。

福和伸夫・名古屋大名誉教授

福和伸夫・名古屋大名誉教授

揺れている最中に助かればそれでいいのか、揺れが収まった後でも住み続けたり仕事を続けたりできるようにするのか。それに応じて、どういう建物の設計をすべきかを考えるべきですね。

──既存不適格はだいぶ減りましたね。

それなりに進みました。たとえば住宅の耐震化率は約79%(2008年)から、約90%(2023年)になったと国は発表しています。

ただし、これは全国平均です。ほとんど東京と大阪と名古屋の数字でしょう。そこは人がどんどん流入しているから新築の建物が増えている。結果として、耐震化は進んだように見える。

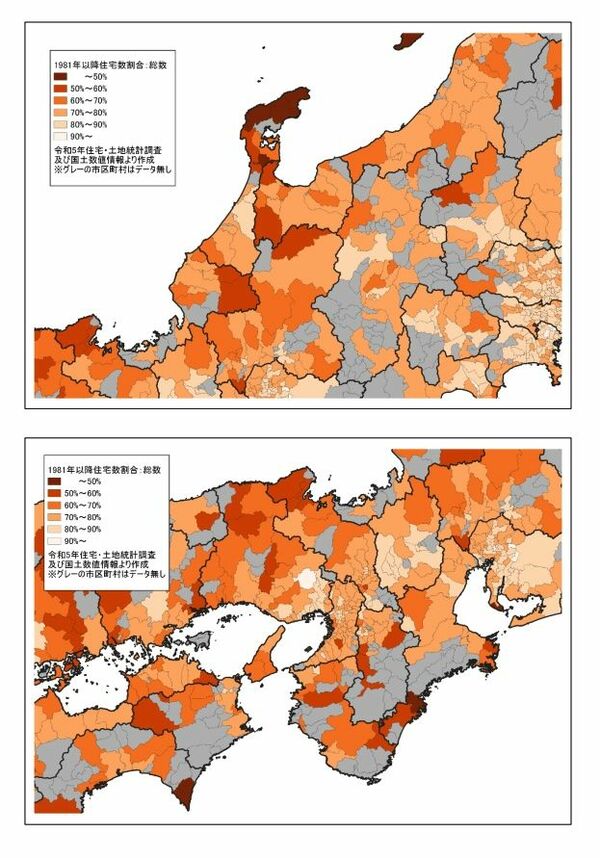

ですから地域差が残されています(地図)。能登半島地震でも目の当たりにしましたが、1981年の耐震基準以前の建物の割合が半分以上ある地域がまだ残されています。

1981年以降の住宅の割合(日本前図のうちの一部) 色が濃いところほど、現行基準以前に建てられた古い建物が多い (「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)」令和7年3月 中央防災会議「防災対策実行会議」南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ p.20より)

1981年以降の住宅の割合(日本前図のうちの一部) 色が濃いところほど、現行基準以前に建てられた古い建物が多い (「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)」令和7年3月 中央防災会議「防災対策実行会議」南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ p.20より)

もう一つの問題は、1981年より古い建物でも、戸建て住宅は4割、共同住宅の7割は耐震性があると仮定していることです。ここまで耐震性があると想定するのは、楽観的すぎると言われるかもしれません。

──既存不適格がどのくらい残っているか、ちゃんとモニタリングできていないということですか。

5年に一回しか出てこない住宅土地統計調査をもとに推計するのは限界があります。市町村レベルでは課税台帳のデータに基づいてもっときめ細かく統計を出しているところもあります。デジタルトランスフォーメーションの時代なのですから、ちゃんと毎年市町村に耐震化の現状を報告させて、県がそれを取りまとめて、各市町村こういう状況ですと国に毎年報告できるようにすべきでないかと検討しているところです。

──超高層はしっかり設計しているんですよね。

超高層はもうやめた方がいいと思います。だって、そんなに高いものを建てる必要ないじゃないですか。超高層も建物の一部を壊すことによって揺れのエネルギーを吸収するように設計されていることが多いです。ということは、大きな揺れに襲われた後は、使用継続が難しくなります。

ライフライン企業やメディアの本社など、重要なものがいっぱいそういう建物に入っています。しかしめちゃくちゃ揺れます。電気がなかったらエレベータは動かず、水道やトイレも使えません。働き続けたり住み続けたりできません。そういう超高層を、建築家が知恵を絞ってコストを抑えるため最低基準で建設しているおそれもあるわけです。もし超高層を建てるなら、他への影響が大きいものは重要度係数をかけてもっと安全にするべきですね。