建物の安全性、基準をクリアしていると言っても、ギリギリのものが増える風潮

──現行基準を満たしていない「既存不適格」が残されていることが問題なのでしょうか。それとも現行基準を満たしている新しい建物でも、南海トラフ巨大地震のような災害時には、役に立たなくなるおそれがあるということでしょうか。

両方問題です。まず、現行基準を満たしていれば大丈夫なのか、ということをもう少し説明しましょう。

日本の耐震基準で、被害が全く出ないのはどのくらいの揺れまでだと思いますか。震度5クラスでも万全とは言えないかもしれません。一次設計(全く壊れない範囲)は200ガルを想定しています。これは地面の揺れではなくて建物の揺れ(建物の平均的な揺れ)です。

建築家でもここをよくわかっていない人がいるので要注意です。建物が200ガルで揺れるということは、地面の揺れはその半分ほどかもしれません。200ガルの半分、100ガルを超えると壊れ始めることになる。100ガルは震度5弱ですよ。

ひとの命を守る揺れ、ここまで揺れてもペチャンコにはなりませんという二次設計は1000ガルを想定しています。建物が1000ガル揺れるということは、揺れやすい建物なら地面の揺れは300〜350ガル、震度は6弱と6強の間ぐらいでしょうか。震度6強や震度7で倒壊しないと政府はいいますが、そこまで揺れると建物が倒壊してしまっても不思議ではありません。

──ちゃんと建築家が考えて設計してくれていると思っていました。

2000年前、ローマ時代の建築家ウィトルウィウスが書いた最古の建築理論書では、第一に大切なのは強さで、次が使い勝手の良さ、その次が美しさとされていました。ところが、今は強さについて価値観を持っている人があまりいないように見えます。法律さえ守っていればいい、と考えている、思わされている人が多い。「法律の趣旨が最低基準である」ということは、あまり知りたくない事実なのです。

建築の教育ではどんな分野に今、力を入れていると思いますか。デザイン、間取りですね、それから設備設計や居心地のよさ。プラスアルファで安全です。

大学で安全分野の教育なんてもう4分の1も無いのではないでしょうか。地震にどう耐えるかという構造設計を担う研究室は大学でガタ減りという状況です。杭の耐震設計がちゃんとわかる教授なんて日本にほんのわずかです。昔はいっぱいいたのに、学生に人気がないからでしょう。

規制する側の役所の中でも構造設計がわかる人は本当に少ないです。

顧客は、安くしてくれ、便利な場所がいい、設備を整えろ、広い家がいい、見栄えが良い方がいいと注文をつけてくる。となると削れるのは安全しかないわけです。ですから優秀な設計者ほど法律ギリギリの建物を作るために競争する、そんな風潮さえ感じられます。

――設計は進化してきたのではないですか。

60m以下(十数階以下)の建物で耐震設計の考え方は、関東大震災(1923年)のあとから、ほとんど何も変わっていないと言えるかもしれません。

普通は、建物は背が高くなると壁は減ってきて柔らかくなって、揺れやすくなります。ところが低い建物と同じ考え方で設計しているのです。

基本的なやり方としては、建物の横から、建物の重さの何割かの力を静かに加えて、それに耐えられるか計算します。昔は柱一本のモデルで計算していたのを、建物全体をモデル化して計算できるようになりました。しかし計算尺で計算していたのを計算機でするようになっただけで、見た目は高度なことをやっているようですが、考え方が進んだわけではありません。

もっと進んだ方法もあります。地盤の深いところの揺れを計算で求めて、建物が載っている地面がどう揺れるか計算して、それに建物がどう揺さぶられるか時間経過とともに解析するような手法もできています。しかし費用はかかるし、できる人は少ないし、前述の簡便な方法ならOKだった建物がこちらでやれば建てられなくなる可能性もあって、ほとんど使われていません。

耐震の基準は、建物の揺れで定められていると話しましたよね。

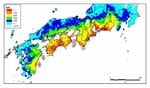

そういう建物が多いところを最近は地震が襲っていないので阪神・淡路大震災の時のデータになりますが、1981年以降の建物でも、高いほど被害が出ていることがわかります(表)。あたりまえですよね、高いほど揺れやすいわけですから、低い建物と同じ地面の揺れを加えられたら壊れやすいわけです。

しかも壁が多い構造の低層の建物では、壁は一回壊れたら粘りが無くなり潰れてしまうので絶対壊さない設計をするわけです。一方で高い建物は粘り強い柱や、はりを少しずつ損傷させてひび割れを作り、そこで揺れのエネルギーを吸収することで生き残る空間を残す設計をしています。壊れることを前提にしているわけです。

(後編に続く)