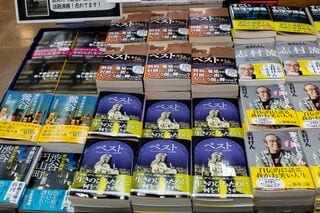

人類はなぜ中動態という感性を失ったのか?能動態でも受動態でもないもう一つの文法

【著者に聞く】『中動態の世界 意志と責任の考古学』の國分功一郎が語る、意志というフィクション

2025.6.14(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

作品ごとに変わる殺人に対する罪の意識の描き方、大国が小国を蹂躙する今の時代にあえてカミュを読み返すべき理由

【著者が語る】フランス文学者の三野博司が語る、自分の加害者性と向き合い続けたカミュの正義

長野 光

中国で急増する「売れ残り男」、ベトナム、ミャンマー、ラオス、遠くはマダガスカルまで嫁探しの旅も苦戦中

【StraightTalk】結婚できない中国人男性が海外から花嫁を買っている……中国で広がる花嫁ブラックマーケットの実情

長野 光

メキシコが断行した“司法破壊”、麻薬王の弁護士も立候補した前代未聞の裁判官選挙はメキシコをどこまで破壊するか

【StraightTalk】投票率はまさかの13%、司法を傘下に収めようとする大統領はトランプ以上にクレイジー?

長野 光

「去年の実績で言うと、電話をかけた回数は4回、電話に出た回数はゼロ」、私が電話コミュニケーションを嫌う理由

『「ぼっち起業」で生きていく。』の杉本幸雄が語る、「陰キャ」や「ぼっち」で何が悪い?

長野 光 | 杉本 幸雄

AI開発競争で表出した超人思想、ニーチェは『ツァラトゥストラはこう言った』で何を語ろうとしたのか?

『ニーチェ 哲学的生を生きる』の森一郎が語る、ニーチェの超人思想が意味するもの

長野 光 | 森 一郎

日本再生 バックナンバー

いまさら?軍民両用物資の対日輸出規制、何が該当するかは中国当局が判断、品目リストの明示なく超絶イライラ

山本 一郎

「墓じまい」と「家じまい」に踏み切った徳川慶喜家、歴史上の著名人の墓が墓じまいされるのはなぜか?

鵜飼 秀徳

「地震リスクが世界一大きい」とされる浜岡原発のデータ不正、危険な原発を「安全」にすり替える悪質な体質

添田 孝史

気象庁・元地震火山部長が東電裁判の裁判官に憤慨、「科学に向き合わないその態度はまるでガリレオ裁判の裁判官」

添田 孝史

加害者が被害者を罵倒することも、事件の被害者や遺族が刑務所にいる加害者と言葉を交わそうと思うのはなぜか?

長野 光 | 藤井 誠二

植松聖、宅間守、木嶋佳苗、新実智光……なぜ凶悪犯罪を起こした死刑囚と獄中結婚するのか、その深く複雑な動機

長野 光 | 篠田 博之