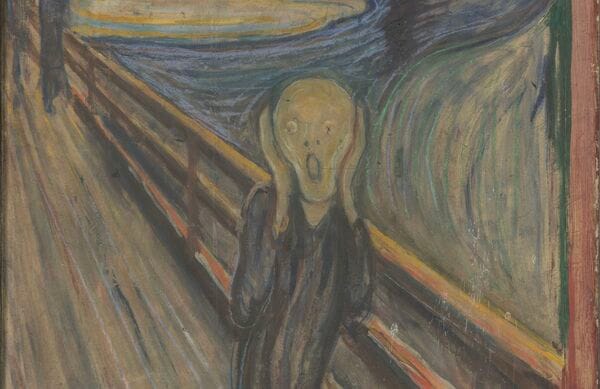

エドヴァルド・ムンク《叫び》(部分) 1893 テンペラ・クレヨン, 厚紙 91×73.5 cm オスロ国立美術館所蔵

エドヴァルド・ムンク《叫び》(部分) 1893 テンペラ・クレヨン, 厚紙 91×73.5 cm オスロ国立美術館所蔵

ある物事をみるときに、多くの人は表面だけ、もしくは一部分のみを見て判断し、次に行ってしまう。しかし、じっくりと観察したうえで、分析し、判断ができるようになれば、今までにない気づきや新しいアイデアが浮かんでくるだろう。ムンクの名画「叫び」の鑑賞を通して、物事をよく観察する方法を学ぶ。(JBpress編集部)

(エイミー・E・ハーマン、美術史家・弁護士)

※本稿は『smART[スマート] 10代からの世界を変えるアートの見かた』(エイミー・E・ハーマン、東京美術)より一部抜粋・再編集したものです。本書は『観察力を磨く 名画読解』(エイミー・E・ハーマン、早川書房)を児童向けに翻訳したもので、子ども向けに平易な言葉で書かれています。

なぜアートで観察力が鍛えられるのか?

アートはみなさんの世界の見方を広げ、視点を変えます。なぜなら、ものを生みだすアイデアがアーティストによって異なるからです。みなさんは、それまで考えたこともなかったような方法によって表現された、ものごと、人、考え方を見ることができるのです。

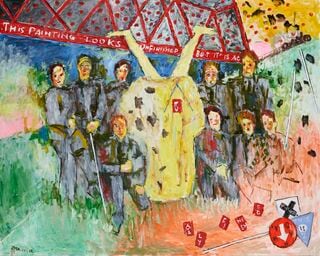

アートはみなさんをときに日常――居心地の良い、ぬるま湯のような場所――の外へと連れだしてくれます。アート――中でも私たちがいら立ちを覚えるような作品――は、議論を生みだします。

意外なことに、不快さと不確実さは、脳から最高の力を引きだしてくれます。米ハーバード大学の心理学者は、脳が慣れない体験をすることでストレスホルモンの働きがわずかに活発になっているときが、新しいことを学ぶのに最適であることを発見しました。

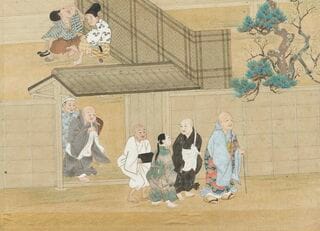

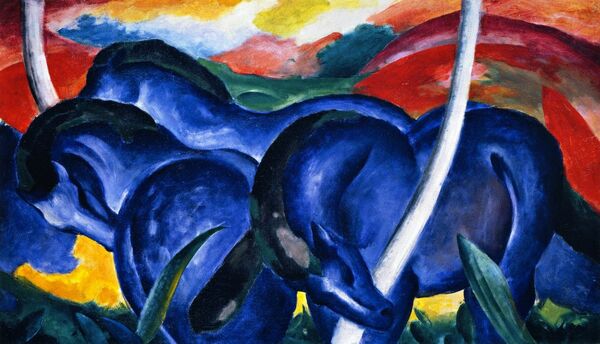

そして、アートはそれ以上のことも教えてくれます。いくつかの絵画では、目があるべき場所に鼻がある女性、木からしたたる時計、青いウマ、そして大勢の人びとが叫んでいる様子を目にするかもしれません。

フランツ・マルク《大きな青い馬》 1911 油彩, カンヴァス 105.7×181.2 cm ウォーカー・アート・センター, ミネアポリス(Wikimedia Commons)

フランツ・マルク《大きな青い馬》 1911 油彩, カンヴァス 105.7×181.2 cm ウォーカー・アート・センター, ミネアポリス(Wikimedia Commons)

これらのイメージは、おそらく実際に目にしていている世界のものごととは大きく異なります。

アート、特にそれまでに見たこともないような作品のすばらしいところは、美術史についてなにも知らなくても、だれでもそのアートについて議論できることです。

筆づかいや色づかい、必ずしも歴史的背景について学ぶことはありません。みなさんはアートをむしろ視覚データとしてあつかうことで、観察力を鍛えることができます。

そして、みなさんが見ているもの、または見ていると思うものについて話し、伝えることで、さらに深くにあるものごとを実際に見ることに役立てます。