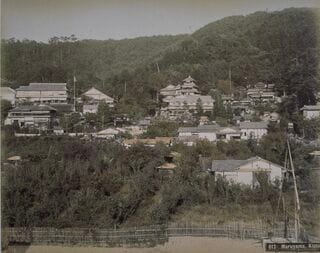

武市半平太が率いる攘夷別勅使の江戸到着後の動向、土佐長州両藩に亀裂が入った「梅屋敷事件」の真相とは

幕末維新史探訪2025(16)武市半平太没後160年―壮絶な人生の実相⑤

2025.5.21(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

武市半平太の昇進と失脚の萌芽、京都留守居加役への抜擢と、山内容堂による土佐勤王党・弾圧の開始

あわせてお読みください

勝海舟が開設した神戸海軍操練所の実相、坂本龍馬は塾頭どころか入ることすらできなかった?失脚と操練所閉所の関係

幕末維新史探訪2024(43)勝海舟による海軍建設の実相―神戸海軍操練所と勝塾③

町田 明広

勝海舟はなぜ姉小路公知を頼ったのか?朝廷内の実力者を説得した勝の熱意と、引き起こされた朔平門外の変

幕末維新史探訪2024(42)勝海舟による海軍建設の実相―神戸海軍操練所と勝塾②

町田 明広

幕末維新期を通じて、幕府側で活躍した唯一の人物・勝海舟、波乱万丈の77歳の生涯と海軍構想

幕末維新史探訪2024(41)勝海舟による海軍建設の実相ー神戸海軍操練所と勝塾①

町田 明広

京都を近代化した偉人・明石博高を支えた幕末志士ネットワークとは?平野国臣と「殉国志士葬骨記」

幕末維新史探訪2024(40)京都を近代化した偉人・明石博高ー知られざる幕末志士との交流③

町田 明広

日本初の医学舎を設立、写真研究と徳川慶喜とのつながり…幕末の知られざる偉人・明石博高が為した功績の礎

幕末維新史探訪2024(39)京都を近代化した偉人・明石博高ー知られざる幕末志士との交流②

町田 明広

豊かに生きる バックナンバー

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城

西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?

真山 知幸

若き曹操を乱世の奸雄にした分岐点、運命が切り替わった理由と混乱期に飛躍する人の共通点

鈴木 博毅

住宅ローンは絶対に繰り上げ返済してはいけない!金利上昇であわてて返済したら大損する理由を合理的に解説

我妻 佳祐