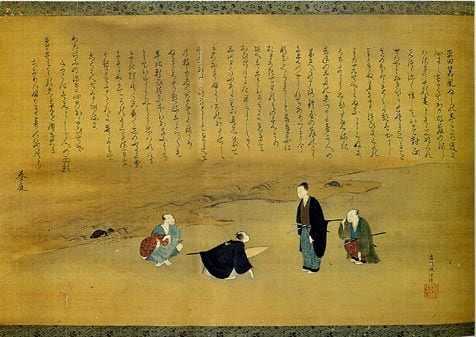

本居宣長の本を読んで国学に目覚めた平田篤胤は、夢のなかで宣長より入門を許可されたとし、「宣長没後の門人」を自称した。その様子を描いた『夢中対面の図』

本居宣長の本を読んで国学に目覚めた平田篤胤は、夢のなかで宣長より入門を許可されたとし、「宣長没後の門人」を自称した。その様子を描いた『夢中対面の図』

(町田 明広:歴史学者)

後期水戸学とは

幕末に生きた武士たちに対し、最も影響を与えた学問・思想と言えば後期水戸学であることは、論をまたないであろう。第9代水戸藩主・徳川斉昭の治世である18世紀末期から幕末にかけて、水戸黄門の名で有名な第2代藩主光圀が始めた『大日本史』の編纂事業は継続しつつ、政治的課題の解決にも目を向けたのが後期水戸学である。その舞台となったのが、斉昭が水戸に設置した藩校の弘道館であった。

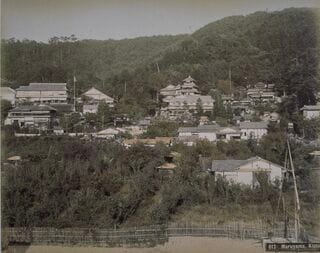

茨城県水戸市にある弘道館跡 写真/GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート

茨城県水戸市にある弘道館跡 写真/GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート

後期水戸学とは、江戸時代の諸思想・学問を整理統合したところに大きな特色がある。幕府が封建社会を維持するために重視した朱子学をベースにし、上下の身分秩序を重んじて、礼節を尊ぶ精神を引き継いだのだ。

また、経世論も取り入れ、政治・経済・農業・国防などを論じた。特に国防論を重視しており、鎖国論を堅持して攘夷を声高に主張し始めた。加えて、平田国学を受け入れて、東アジア的華夷思想の中心に天皇を据え、尊王論の勃興を促したのだ。ナショナリズムの全国への浸透は、こうした後期水戸学によってもたらされたと言っても過言ではない。

今回は、後期水戸学に至る思想(学問)の系譜について、朱子学と国学とはどのようなものかを改めて説明し、特に幕末に大きな影響を与えた平田篤胤を中心に論じたい。