【ChatGPT Proが執筆】2025年に生成AIが引き起こしそうな5つの“事件”を大胆予測

フェイクによる社会的混乱、クリエイターとAIの共創、知的財産の法的争点、2025年は「AIとどう共存するか」を問う時代に

2024.12.31(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

【人はどこまで悪趣味になるのか?】AIを使って故人を蘇らせる生成ゴーストが急増!SNSのネタとして消費される死者

【生成AI事件簿】大炎上したダイアナ妃とウィリアム王子のツーショット、殺された娘がAIキャラクターにされた事例も

小林 啓倫

全米が震撼!Xで拡散された超大物アイドルのディープフェイク・ポルノの衝撃

【生成AI事件簿】技術進化の負の側面、ディープフェイクにどう対応すべきか

小林 啓倫

兵庫県知事選でも飛び交った偽情報、デマや陰謀論に対するAIボットの反論はどこまで効果的か?

【生成AI事件簿】最新研究で判明、ボットによるカウンタースピーチが逆効果の場合も

小林 啓倫

トランプ陣営は生成AIやディープフェイクを選挙戦にどのように活用したのか?

【生成AI事件簿】大統領選で生成AIミームを兵器化したトランプ陣営、「移民がペットを食べる」の画像が示唆すること

小林 啓倫

銃乱射事件で殺されたウジ君が語り出す……AIで復活した故人を社会活動に参加させることはどこまで許されるか

【生成AI事件簿】再生ボタンを押すと語り出す事件・事故の被害者

小林 啓倫

本日の新着

地球の明日 バックナンバー

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴

小林 啓倫

次のAIのブレイクスルーも必ず人間の脳から生まれる、超知能AIシステムを開発するために必要な「心の理論」

長野 光

AIによる世論操作はより深く巧妙に、協調して動くAIチャットボットの群れが生み出す偽世論の脅威

小林 啓倫

ナショナリズムとは何か、どのような条件が揃うとナショナリズムが高揚するのか?世界に広がるナショナリズムの本質

長野 光 | 中井 遼

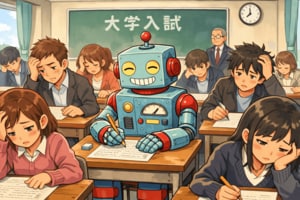

大学入学共通テスト・主要15科目の9科目で満点を獲得、生成AIが入試で満点を取る時代に大学はどう向き合うべきか?

小林 啓倫

竹中工務店はなぜ月面基地の検討を始めたのか?もはや一部の天才のものではない宇宙開発、既に手に届くところにある

関 瑶子 | 佐々木 亮