2024年春闘では、人手不足への対応もあって、物価上昇率を上回る賃上げを図る動きが広がった(写真:共同通信社)

2024年春闘では、人手不足への対応もあって、物価上昇率を上回る賃上げを図る動きが広がった(写真:共同通信社)

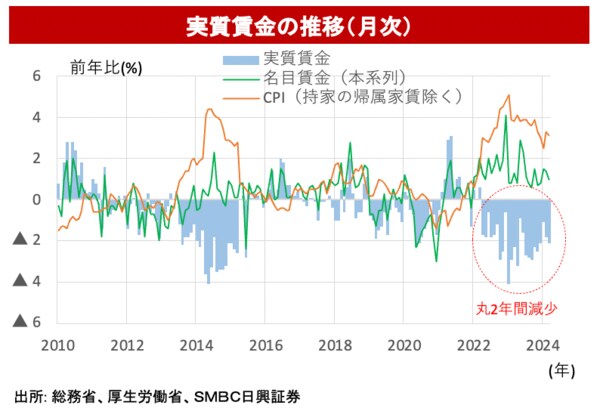

- 2022年度から2年間、続いている実質賃金の減少。その期間はリーマンショック前後に記録した23カ月連続を超えて過去最長を更新した。

- 実質賃金の減少を要因分解すると、最も影響が大きいのは労働時間の縮小だが、原油など資源価格が高騰した影響も少なからずある。

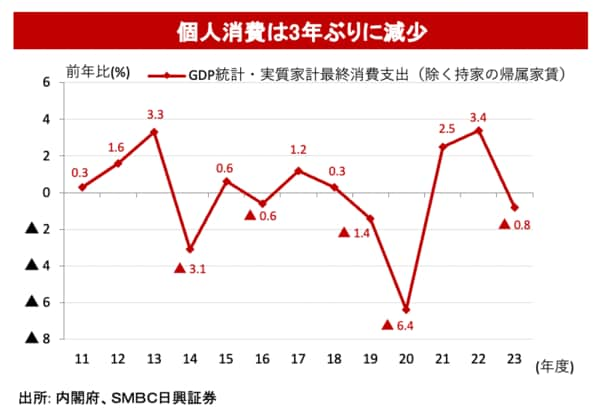

- 個人消費は、2024年度に回復する見込みだが、実質賃金の観点のみから考えれば、増加の持続性はやや不透明だ。

(宮前 耕也:SMBC日興証券 日本担当シニアエコノミスト)

【毎勤ベースの実質賃金】

<丸2年間減少>

実質賃金は2022年度から2023年度にかけて丸2年間減少が続いている。

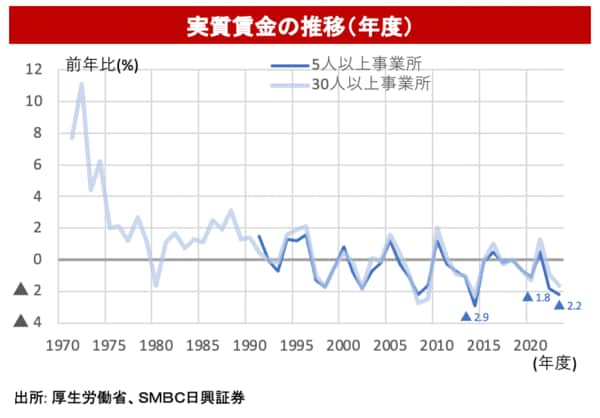

毎月勤労統計によれば、2024年3月確報の実質賃金は前年比▲2.1%(2月▲1.8%)と24カ月連続で減少した。実質賃金減少の期間は、リーマンショック前後の2007年9月から2009年7月にかけて記録した23カ月連続を超えて、過去最長を更新した。

実質賃金とは、労働者が受け取った給与である名目賃金から、物価変動の影響を差し引いて計算したもので、生活が楽になったのか、それとも苦しくなったのかの目安になる。この2年間で言えば、ウクライナ危機後に物価高騰が続く中、賃上げが追い付かなかった格好だ。

年度ベースでは、実質賃金は2023年度に前年比▲2.2%(2022年度▲1.8%)と2年連続で減少。8%への消費増税が実施された2014年度に▲2.9%の減少率を記録したが、それに次ぐ大きさとなっている。

<個人消費は3年ぶりに減少>

実質賃金の減少により、個人消費に悪影響が及んでいる。GDP統計によれば、実質ベースの個人消費は2023年度に前年比▲0.8%(2022年度+3.4%)と3年ぶりに減少へ転じた。

2022年度には、ウクライナ危機の影響で物価高騰が始まったにもかかわらず、外出機会の増加など経済活動正常化の影響が強く、個人消費は回復した。だが、2023年度には、経済活動正常化の恩恵よりも、物価高騰の悪影響の方が強く出た。

その理由としては、家計が予算制約に直面し、節約姿勢を強めたことが挙げられる。消費支出額が物価高騰の影響で膨らみ、2023年後半には可処分所得の水準にほぼ達した。品目別では、価格高騰が長引いた食料品を節約する動きがみられた。

<2024年度中に実質賃金増加の可能性>

2024年度中、実質賃金の減少率は縮小傾向を辿ろう。年度後半には小幅ながら増加へ転じる可能性がある。

2024年春闘の大幅ベースアップにより、組合に属する労働者の賃上げが春から夏にかけて進展するほか、人手不足を背景に組合に属しない労働者の賃上げも徐々に進むだろう。名目賃金の伸びは加速傾向を辿る可能性が高い。

一方、物価の伸び率は当面膠着する見込みだ。政府による補助金終了などの影響によりエネルギー価格は上昇が見込まれるものの、食料品などの値上げの勢いは和らいでいる。物価高騰に賃上げが徐々に追い付きそうだ。