平安神宮の太極殿 写真/アフロ

平安神宮の太極殿 写真/アフロ

大河ドラマ「光る君へ」で注目を集める平安時代。大河ドラマといえば時代は、戦国、江戸、幕末、テーマも武将や智将の「合戦」が中心でした。

なぜ今、平安なのか。

「光る君へ」の時代考証を務める倉本一宏氏は「平安時代はもっと注目されてほしいし、されていい時代。人間の本質を知ることができます」と語ります。

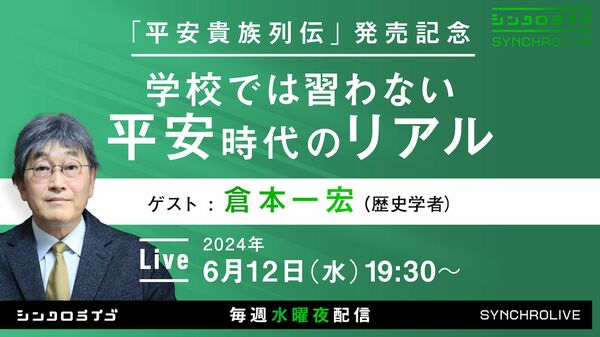

その倉本氏は5月21日に、平安京に生きた面白い人々の実像を綴った『平安貴族列伝』を上梓。

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」から、藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、その生涯を紹介しています。

今回はその著者の倉本一宏氏に、改めて平安時代とはどんな時代だったのか?お伺いしました。

六位だと給料はもらえない?

——前回は平安貴族について「一生懸命生きていて、人によってはかなり間抜けなことばっかりしていた」とありましたが、『平安貴族列伝』の中でもさまざまな人が出てきます。

そうですね。たとえば安倍真勝(あべまかつ)は、天長3年(826)に亡くなっているんですが、この人は陰陽頭で、神祇伯、甲斐守、伊予守と歴任していますが、「生まれつき質樸(しつぼく)」と書いてありまして、要するに質素で朴訥、あんまり器用な人ではなかったんですね。「阿(おもね)り媚(こ)びることを好まなかった」とあり、人におもねって出世しようということはなかった。

「老荘の教えを学び、能く自らその文を読んだことは流れるようであった」とありますが、老荘の教えとはものすごく難しいので、僕は頭が良かったと思うんですけども、おかしいのが「その意味については精通していなかった」と。難しい本をいっぱい読んでいるけれど、中身はあまり分かってなかったというのも、何か他人とは思えません。

「歴任した職では、頗(すこぶ)る緩やかで穏やかなことをもって処した」というのは、要するに表立って目立ったことはせず、かといってものすごいミスもせず、粛々と任務を全うしたということで、こういう官人が多かったんでしょう。でも、ちゃんと四位まで行かれるっていうのはすごいです。四位というのは五位よりかなり高い位で、数もかなり少なくなります。

安倍氏というのはもともと蘇我氏よりも格が高い氏で、大王の后も随分出していたんですけど、だんだん没落してしまったんですが、その中でも真勝さんは見事に生きているなと思います。ただし、子供が伝わってないんですね。

この本には一人ずつ系図が作ってあるんですけど、五位に叙されると、必ず正史には載るので、おそらく子供がいなかったわけではなく、その子供が五位以上にならなかった。六位か七位でしょうか。そのまた子供となると多分もっと下がっていきます。そういう人たちはどうやって暮らしていたんだろうという気がします。この真勝のお父さんも正六位上ですから。この時代だとこの位でも細々と給料はもらえたはずなんですが、もっと後、道長の時代になるともう六位だと位に伴う給料はないはずなんです。