武藤敬司を相手にSTFを決める蝶野正洋(写真:山内猛/共同通信イメージズ)

武藤敬司を相手にSTFを決める蝶野正洋(写真:山内猛/共同通信イメージズ)

2022年10月、アントニオ猪木氏が死去し、2023年2月には武藤敬司氏が引退試合を行った。ドームを沸かせた90年代の新日本プロレスの中心には闘魂三銃士(武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也)がいた。

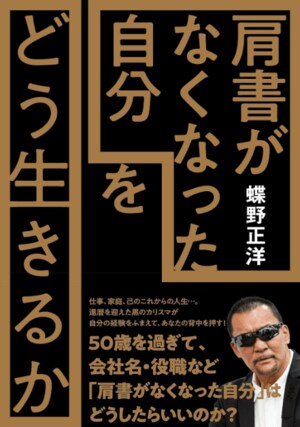

名だたるレジェンドたちの意志を継ぎ、手ごわいライバルたちに囲まれ、文字通り命を削るファイトを繰り広げながら、選手たちはどのように自分のキャラクターや立ち位置を築いていたのか。『「肩書がなくなった自分」をどう生きるか』(春陽堂書店)を上梓した蝶野正洋氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)

──「デビューからほどなくしてやってしまった最初のけがで、俺はプロレスラーが続けられるのかなと、いきなり不安になってしまった」「ただ、このけがのおかげで、そこから先のプロレスラーとしての輝きがあったといえる」と書いています。その中で、どのようにして自分が活躍する方法を見つけてきたのでしょうか。

蝶野正洋氏(以下、蝶野):俺たちのやっていることの基本は興行なので、お客をいかに楽しませて満足させるかがビジネスの根本です。このことに気づいたのは海外遠征の時でした。

1988年頃、キャリア4年目、5年目というあたりで海外遠征をしました。それまでの日本のプロレスというものは、道場論や格闘論がまず土台にあり、その上でお客さんを楽しませるという姿勢でした。

でも、俺が遠征で行った時のアメリカには、まだ道場論や格闘論にあたる部分はそれほどなく、ラグビーやレスリングなどいろんなスポーツのトップどころを集めて、興業のシステムに組み込ませているという感じでした。

観客をイカせるのがプロレスラーの仕事

当時の日本のプロレスは、まず戦い方を学び、それからいかに痛みや喜びを表現するかというところに終始していた。それに対して、アメリカでは戦い方を考える部分は選手にお任せだったけれど、会場に入ったお客さんたちをいかに楽しませて盛り上げるかというところにこだわっていた。楽しませることが最初のゴールなのです。

同じ世代のアメリカの選手たちが試合を終えて控室に戻ったら「今日は客が俺の試合を見てジャックオフ(自慰行為)したぞ」と話して喜んでいた。これを聞いた時に、「日本とは考え方が違うな」と思いました。

日本のレスラーは、自分が気持ちよくなることばかりを考えていました。自分が気持ちよくなるほどやるべきことをやったという達成感に酔っていて、客の喜びは二の次でした。

アダルトビデオじゃないけれど、我々は見ているほうをイカせるのが仕事のはずで、アメリカのレスラーたちは客を気持ちよくさせることをまず目指す。そういう観点が日本のレスラーにはなくて、自分たちのやり方でやるけれど、客がうんともすんとも反応していない。そういう試合が多かった。

歴史が積み重なってくれば、選手たちがストイックに試合をして、観客がマニアックに分析するという構図も成り立ちます。でも、当時のアメリカには、プロレスにそこまでの文化的な深みはありませんでした。

近所の人が観戦に訪れて、ビールをあおりながら「あいつが悪いぞ!」なんて叫んで楽しむエンターテインメントです。むしろ、このようなプロレス本来の基本姿勢が我々には欠けていたのです。

後に日本のプロレスはストイックに試合するタイプと、我々のようにエンターテインメント色を強めたタイプに方向性が分かれます。プロレスに興味のない人や子どもが見ても「面白いな」「何やってんだろう」と思わせる。修行時代の海外遠征でビギナーをキャッチすることの大切さに気づきました。

ビジネスにおける自分の立ち位置や役割が分かってくると、今自分はどの立場で何をしなければならないのか、要所要所で見えてくるということです。