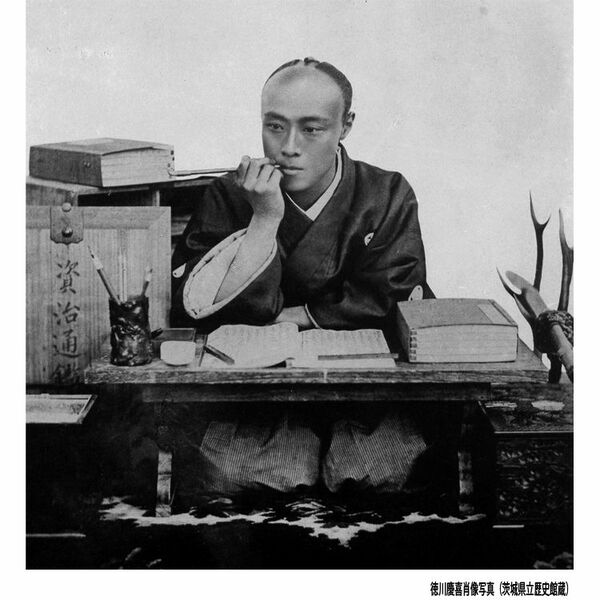

――慶喜は、家定の将軍継嗣をめぐり、徳川慶福(よしとみ。のちの十四代将軍・家茂)と競った人物で、英明とその将来を期待されていた。継嗣問題決着後は若い家茂を支える将軍後見職となったものの、不可解な言動もあって「二心殿(にしんどの)」とも呼ばれ、当時の幕閣や家茂の周辺からは警戒の目でみられていた。こうした慶喜に対する不信感は、江戸城大奥においても同様であった。「天璋院は、しまいまで、慶喜が嫌いサ。それに、慶喜が、女の方はとても何も分りゃしないといったのが、ツーンと直(じ)きに奥へ聞こえているからネ。そして、ウソばかり言って、善いかげんに言ってあるから、少しも信じやしないのサ」と、勝海舟は述べている(*1)。

(P78・野本禎司「最後の将軍・徳川慶喜と大奥」より)

(*1)「清話のしらべ」(『新訂 海舟座談』[岩波文庫]所収)

作者のよしながふみは、慶喜を「空気が読めない」という非常に現代的な造形で描いている。「名君が穏やかな幕引きを導くとは限らないんですよね。慶喜は基本的に言っていることは間違っていないんだけれども、下のものを切り捨てても平気で、とにかく目の前の人への人情がない。だからこそ大勢の部下を戦場に残して、自分だけ逃亡できる。でも、それが皮肉にも「無血開城」につながりました。」(P102・よしながふみ特別ロングインタビューより)

よしながふみ『大奥』第19巻P29より ©よしながふみ/白泉社

よしながふみ『大奥』第19巻P29より ©よしながふみ/白泉社