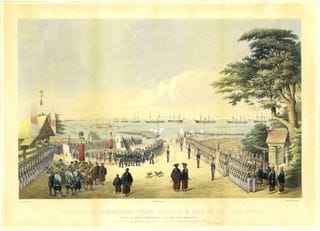

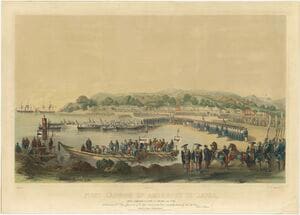

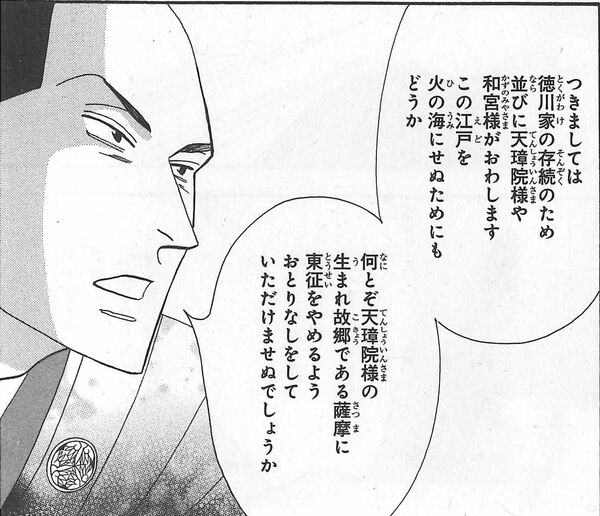

――慶喜の大奥に対する蔑視もあって、天璋院をはじめ大奥との関係はよくなかった。しかし、徳川家存続の危機に対してはどうであったか。鳥羽伏見の戦いが始まるや、大坂城を脱出、江戸に帰着した慶喜は、天璋院と静寛院宮(和宮)に面談を申し出ている。明治時代になってから大奥の女中は、「御帰りになったときは洋服でございました。宮様に御伺いになったところが、洋服の装(なり)では会わぬ、服を替えなくては御会いにならぬと申すことで、御用掛か何かの着物を借りて、(中略)そして奥に御通りになりました。その時に、天璋院様も御対顔になりました。伏見の戦争の御話を竪板(たていた)に水を流すようになさいましたと申すことです。その時に、宮様に歎願をして、朝敵でないということをあちらへ御状を願いたいということでございました」と述べている(*2)。この経緯については、『大奥』で描かれるように天璋院が先に面会し、慶喜と静寛院宮との面談をとりなした。これをうけて静寛院宮は徳川家存続を願う直書と慶喜の嘆願書を添えて女使を派遣、天璋院も徳川家存続のため薩摩藩隊長宛の手紙を認(したため)た。こうして江戸城総攻撃は回避され、徳川宗家は徳川家達(亀之助)が相続した。慶喜は朝敵の汚名返上、大奥側は徳川家存続と、最後までズレはあったように思うが、双方が折り合うことでそれぞれの危機を乗り切ったといえる。

(P78・野本禎司「最後の将軍・徳川慶喜と大奥」より)

(*2)『旧事諮問録―江戸幕府役人の証言』上(岩波文庫)

よしながふみ『大奥』第19巻P37より ©よしながふみ/白泉社

よしながふみ『大奥』第19巻P37より ©よしながふみ/白泉社

確かに、「名君」とは言い難い逸話を持つ慶喜。しかし、慶喜が江戸幕府の最後の将軍であったからこそ、江戸の町が守られ、今の東京があるのかもしれない。