コオロギは危険な食材なのか?専門家が解説する「コオロギ食」騒動の真相

安全性への懸念、6兆円の助成金疑惑などコオロギ食にまつわる情報の真偽

2023.4.10(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

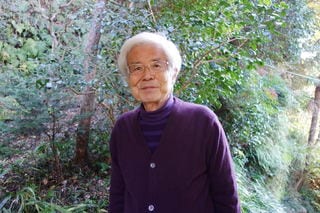

養老孟司氏が語る、現代人に足りない「虫のような生き方」とは

ますます息苦しくなる「予測と統御」の時代をどう生き抜くか

鶴岡 弘之

ネコにサイにゴキブリに! 生命への愛に満ちたイグノーベル賞

いまや秋の季語、2021年イグノーベル賞の内容を一挙ご紹介!

小谷 太郎

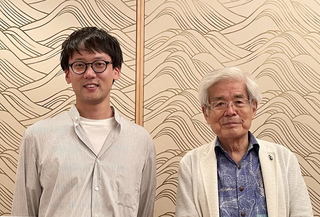

養老孟司・斎藤幸平対談、「足るを知る」生き方が世界を救う

人はどうすれば「自然」に回帰できるのか

養老 孟司 | 斎藤 幸平

バッタやゴキブリはどんな味?今さら聞けない昆虫食最前線

国連が推す次世代のスーパーフード資源を虫食いライターが解説

加藤 葵

知らないうちにここまで進んでいた「昆虫食最前線」

蟲ソムリエが語る「筋肉の食感が暴れる燻製ゼミの感動的な旨さ」

長野 光

本日の新着

大河ドラマ『豊臣兄弟!』では聡明さが話題、蔵書約1万冊で無類の本好きだった徳川家康が『吾妻鏡』を熟読したワケ

真山 知幸

【ミラノ・コルティナ五輪展望:アイスホッケー女子】 準々決勝通過なるか、「スマイルジャパン」に込められた思い

松原 孝臣

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴

【生成AI事件簿】AIエージェントが陥る4つのパターン、行動の幻覚、制約の無視、主張の幻覚、ノイズ支配を防ぐには

小林 啓倫

張又侠粛清で「そして誰もいなくなった」状態の中国軍中枢、これから起きるのは「軍の機能不全」か「台湾有事」か

東アジア「深層取材ノート」(第316回)

近藤 大介

豊かに生きる バックナンバー

大河ドラマ『豊臣兄弟!』では聡明さが話題、蔵書約1万冊で無類の本好きだった徳川家康が『吾妻鏡』を熟読したワケ

真山 知幸

「がんの一つや二つあって当たり前だろう」それでもやはり見つけられたくはない

勢古 浩爾

【ミラノ・コルティナ五輪展望:アイスホッケー女子】 準々決勝通過なるか、「スマイルジャパン」に込められた思い

松原 孝臣

県庁所在地なのに認知されていない「福島城」、近世城郭にして遺構も残る城の見どころ、かつて伊達政宗の祖父が隠居

西股 総生

言葉を創り、思考を創る…哲学者・西周の最大の功績にして不滅の遺産とは?和製漢語の創造と分類、東アジアへの波及

町田 明広

「維新三傑」の一人・西郷隆盛が政治家に望んだことと指導者としての在り方

濱田 浩一郎