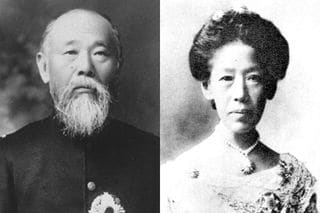

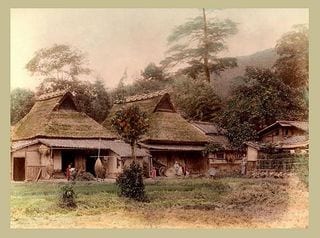

からゆきさんと女衒の歴史:日本の近代化に必要だった彼らの今

名を変え形を変えて今も存在する人買い稼業

2022.2.1(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

本日の新着

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

トランプは本気でグリーンランドを欲しがっている、国内の不満を国外の成果で癒す米国大統領

Financial Times

地球の明日 バックナンバー

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

小林 啓倫

フードデリバリーの不正行為というデマが広まったのはなぜか?3600万回以上のスクショが拡散された複合的な構図

小林 啓倫

YouTubeショートの3分の1が脳を腐らせるゴミ動画、AI生成の動画で億単位のカネが儲かる今の仕組みはおかしくない?

小林 啓倫

生物に影響を与える繁殖干渉とは?種を超えたオスの求愛が相手種を絶滅させる

岸 茂樹

【AIの人間観】争いや戦争など人間の「愚行の歴史」を学び続けるAIは人間をどのような存在として認識しているのか?

榎並 利博

世界史がめったに教えないソクラテス、プラトンの性的指向

市川 蛇蔵