(歴史学者・倉本 一宏)

臣籍に降下した氏族・高階氏の石河

今回は皇親氏族の官人を取り上げよう。『続日本後紀』巻十一の承和九年(八四二)五月壬戌条(二十九日)には、高階石河(たかしなのいしかわ)の卒伝が載せられている。

中務大輔従四位下高階真人石河が卒去した。石河は従四位下浄階(きよしな)真人の子である。弘仁十三年に宮内少丞に任じられ、大丞に転任された。明年正月に従五位下に叙されて、兵部少輔に任じられ、急に少納言に遷任された。父子で相継いで少納言の職にあったが、声のよさを買われてのことであった。当時の評判によれば、称唯の声音は、細やかで且つ高く、父より勝っていたという。天長の末の頃、続けて常陸介・出雲守を兼任し、承和二年以降、昇進を重ねて従四位下に至り、在職のまま卒去した。時に五十九歳。

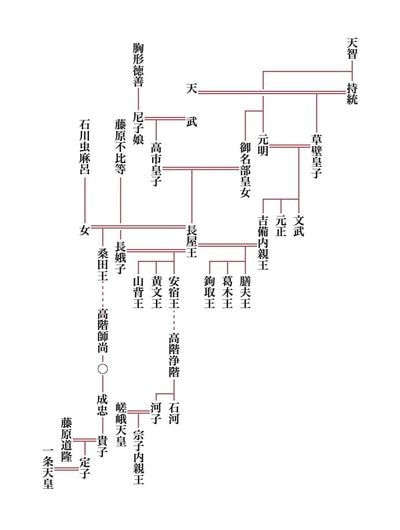

高階真人というのは、長屋(ながや)王を祖とする、奈良時代に臣籍に降下した氏族である。長屋王の配偶者としては、まずは草壁(くさかべ)皇子の女、ということは文武(もんむ)天皇や氷上(ひかみ)皇女(元正(げんしよう)天皇)の妹である吉備(きび)内親王、次いで藤原不比等(ふひと)の女である長娥子(ながこ)、そして石川虫麻呂(むしまろ)の女(名は不明)の三人が挙げられる。吉備内親王は膳夫(かしわで)王・葛木(かつらぎ)王・鉤取(かぎとり)王という三人の王、長娥子は安宿(やすかべ)王・黄文(きふみ)王・山背(やましろ)王と教勝(きょうしょう)の三男一女、虫麻呂女は桑田(くわた)王を儲けた。

これらのうち、天平元年(七二九)に起こった長屋王の変で、長娥子が産んだ四人を除く七人が葬られた。長娥子とその所生の王子女は、不比等の血を引く者として、特に赦されたのである(もともと長屋王とは同居していなかったであろうし)。

ところが、長娥子が産んだ三人の王には、苛烈な運命が待ち受けていた。文武や聖武(しょうむ)と言った奈良時代前半の男子天皇は、ほとんど皇子を残さなかった。その結果、残された長屋王の遺児たちは、藤原氏の専権に反発する諸氏族によって、皇位継承候補として擁立されることとなったのである。そしてそれらの政変は、ことごとく事前に察知されるか密告され、失敗に終わった。

特に天平宝字元年(七五七)の橘奈良麻呂(たちばなのならまろ)の変では、黄文王は奈良麻呂によって太子に擁立されようとした。同母兄の安宿王の自白で、黄文王から奈良麻呂の言を伝えられたと告げられ、また小野東人(あずまひと)が黄文王も謀議に加わっていると自白したので、黄文王は獄中で拷問され、杖下に死んで、名を久奈多夫礼(くなたぶれ)と改められた。

長兄の安宿王は陰謀に坐して密告・召喚され、捕えられて妻子とともに佐渡に流されたが、後に赦され、宝亀四年(七七三)に高階真人の姓を賜わった。この子孫が、石河ということになる。

末弟の山背王は、兄たちの陰謀を密告し、それを賞されて従三位に叙され、母姓を継いで藤原弟貞(おとさだ)と名乗る。後に参議兼礼部卿(治部卿)に任じられ、天平宝字七年に死去した。ただしこれは、恵美押勝(えみのおしかつ/藤原仲麻呂(なかまろ))の乱の前年であり、もっと長生きしていれば、押勝に擁立されて、湖上の露と消えていたことであろう。

なお、平安時代に学者や受領として繁栄し、一条(いちじょう)天皇中宮の定子(ていし)の外戚となった高階氏は、桑田王の子孫を称しており、同じ長屋王の子孫でも、藤原氏ではなく石川氏(元の蘇我氏)の血を引いていたことになる。ただ、長屋王の変の時には、いまだ桑田王は幼少であったと思われ、子がいたかどうかは定かでない。奈良麻呂の変の汚名を避けるため、高階氏が系譜を付け替えたものかもしれない。だいたい、この家は、『伊勢物語』の在原業平(ありわらのなりひら)と斎宮恬子(てんし)内親王との密通によって生まれた子であるという師尚(もろひさ)が高階氏の養子になったという後世の伝説が生まれるなど、系譜がかなり怪しいのである。

なお、『伊勢物語』のこの部分は後世の書き入れである可能性が高く、このことに言及している伏見宮本『権記』(宮内庁書陵部蔵)でも、この部分は行間に挿入される形で枠外に記されており、後世の加筆である可能性が高い、と最初に原本調査を行なって指摘したのは拙著『一条天皇』(吉川弘文館、二〇〇三年)であるが、これを自分で発見したかのように自著に書いている一条後宮関係や斎宮関係の本や論文も多いので、ここであらためて指摘しておく。

安宿王と石河の父である浄階との間の系譜も不明で、高階真人だから安宿王の後裔だろうといった程度のものである。浄階は少納言であったが、これも石河の卒伝にあるだけである。

石河は、延暦三年(七八四)の生まれ。中監物を勤めた後、弘仁十三年(八二二)に宮内少丞、次いで宮内大丞に任じられ、翌弘仁十四年(八二三)に従五位下に叙爵された。四十歳の年のことであったが、この時代のこの氏族としては、取りたてて遅い方ではない。その後、兵部少輔・少納言に任じられた後、地方官として常陸介と出雲守に任じられた。承和九年(八四二)正月に従四位下に叙されて中央に復帰し、二月に中務大輔に任じられたものの、五月二十九日に卒去した。五十九歳というのも、当時としては平均寿命を超えていたはずである。

彼の経歴で特筆されているのは、父の浄階と相次いで少納言に任じられた際、石河の称唯の声が細やかでかつ高く、父より勝っていたという評判である。称唯というのは、宮中で官人が天皇の召しを受けたとき、「おお」あるいは「おし」と、口をおおって声を発して答えることを指す。こんなことで称讃されるのは、よほど彼の声が素晴しかったのか、それとも他に褒めることがなかったのか、そのどちらもであろうが、いずれにしても、何らかの美点があるというのは、羨ましい限りである。

なお、称唯の漢字表記は「称唯(しょうゐ)」であるのに、「ゐしょう」と逆に読むのが通例となっている。これは音が「譲位(じゃうゐ)」と似ているのを嫌ったためと説かれるが、「称(しょう)」と「譲(じゃう)」では清濁も異なる上に、室町末期までは「─ょう」と「─ゃう」との発音の区別が保たれていたはずなので、従い難いとのことである(『日本国語大辞典』)。古記録などにも、「称唯」のみならず、「唯称」という表記も多く見られる(「考定」と「定考」も同様である)。

『続日本後紀』には記されていないが、石河の妹である河子(かし)は、嵯峨(さが)天皇の後宮に召され、宗子(そうし)内親王を産んでいる。これが皇子であったならば、少しは石河の運命に影響したであろうが、そうはならなかった。宗子内親王は無品のまま、斉衡元年(八五四)に死去している。石河の子孫も伝わらず、高階氏の本流は桑田王の子孫(と称する)系統に移ってしまった。やがてこの系統から、摂関期の中関白家の外戚や、院政期の院の近臣が輩出することになる。