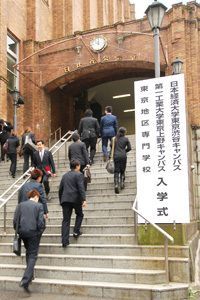

東京・三宅坂の国立劇場で行われた9月の文楽公演は、連日「満員御礼」の札が掛かる大盛況だった。公演の目玉は、人形遣い五世・豊松清十郎の襲名披露。清十郎が師匠の当たり役でもある「本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)」の八重垣姫を遣い、演目の合間には重鎮たちが紋付袴姿で舞台上に勢ぞろい。「今後とも清十郎をお引き立てのほど」と口上を述べると、会場全体が五世・清十郎誕生を祝う温かい空気に包まれた。

と、ここまで読んで「文楽なんて見たこともないし、興味もない」と思ったあなた! 今、文楽ブームは、静かに、着実に、そこまでやって来たのに気付かないの? 毎年、2、5、9、12月に東京の国立劇場で行われる定期公演は、チケット発売当日に売り切れてしまう大人気。直木賞作家の三浦しをん氏が若き文楽太夫を主人公にした小説『仏果を得ず』を発表するなど、現代の文芸・舞台にも影響を与えている。

新作はほとんどなく、ひたすら江戸時代に書かれた作品を上演し続ける文楽が、なぜ、現代人の心をとらえるのか-。演劇評論家に語らせたら、「時代を経ても変わることのない人間の普遍性」とか、「研ぎ澄まされた芸の高さ」という言葉が出てきそうだが、わたしはあえて断言する。

文楽の魅力の源泉は、「アンチ・世襲」の実力主義にある!

起源は室町時代にさかのぼると言われる文楽は、三業が一体となって生み出す芝居。(1)ト書きから登場人物のセリフまで一手に引き受け、義太夫節で物語のアンカーマンを務める「太夫」、(2)義太夫節の伴奏となる「三味線」、(3)物語をビジュアルに見せる「人形」―で構成される。

歌舞伎のおなじみは、文楽のヒット作

海老蔵や染五郎ら役者のスキャンダルでワイドショーに取り上げられるようになった歌舞伎と比べると、文楽はどうも地味な印象。しかし、江戸時代の庶民の人気は歌舞伎よりも高かったという。「曽根崎心中」「義経千本桜」など歌舞伎でおなじみの多くは、文楽でヒットした演目をとり入れたものなのだ。

そんな伝統ある文楽の襲名披露公演ならば、五世・清十郎はさぞや名門の出と思われるかもしれない。しかし、清十郎は文楽とは縁もゆかりもない、普通の家庭の生まれに育った。文楽ファンの母親に連れられて技芸員との交流会に参加した際、「今度、楽屋に遊びにおいで」と誘われたのが、人形遣いとなるきっかけ。そして、12歳で師匠の四世・清十郎に入門、ランドセルを背負って国立劇場に通ったという。

もちろん、文楽の家庭に生まれ、幼少の頃から身近に接する機会があったからこそ、この世界に入る人も少なくない。しかし、松本幸四郎の息子に生まれた瞬間からスターになることが約束され、若くして大役を演じ、当然のように父親の名を襲名することをだれもが同意する慣習は文楽の世界に存在しない。

名門の出、あるいは研修所の出身者であろうと、等しく、長い長い修業の日が課せられる。人形遣いを例に挙げれば、黒衣(くろご)を着て、人形の足や左手の動きだけを担当する「足遣い」「左遣い」をそれぞれ10年以上経験するのは当たり前。その間に芸を磨き、実力を身につけたものが、ようやく、頭と右手を担当する「主遣い」に昇格できる。

たとえ人間国宝の息子でも・・・

人間国宝の息子であろうと、ショートカットは存在しない。もちろん、太夫や三味線弾きも、修業の長さ、厳しさは同じ。文楽三味線の人間国宝・鶴澤寛治が、同じく人間国宝であった父親の名跡を襲名したのは、なんと70歳を過ぎてからだった。

繊細で、大胆な、人間らしい動きを実現するため、文楽は世界的にも珍しい人形の三人遣いという手法を編み出した。三人遣いは、それぞれが高い技量を持っていてこそ意味を持つ。だから、名門の出だからといって、技量を伴わない人形遣いを舞台に上げるわけにいかない。

さらに、人形、太夫、三味線の三業が高いレベルでシンクロしなければ、観客の心をとらえる物語の世界を生み出すことはできない。三人・三業がそれぞれ実力を磨き、高めあうストイックさこそが、文楽という芸能を常に高いレベルに保ち、見るものに興奮と感動を与えてくれる。